O. Trioux |

Cet article est extrait du livre Mes créations en vannerie sauvage d’Olivier Trioux.

QUAND CUEILLIR ?

Les végétaux ligneux (arbustes) se cueillent en période d’aoûtement, les feuilles et pailles, elles, sont récoltées fin août. L’aoûtement débute graduellement à partir du mois d’août, lors de la baisse de la température et de la durée quotidienne d’ensoleillement. Les végétaux commencent alors à se préparer pour la saison froide. Les fibres des arbres s’endurcissent afin de survivre aux températures hivernales : on appelle cela la lignification. L’aoûtement, période qui varie selon que vous êtes en bord de mer ou à 1 000 m d’altitude, est plus ou moins tardif suivant la météo annuelle : « écoutez » les saisons !

OÙ CUEILLIR ?

Les lieux de cueillette les plus propices sont les abords de ruisseaux ombragés par le couvert d’arbres, en face nord. Dans ce biotope, les rejets (brins) poussent droit, en produisant peu de fourches, car ils recherchent la lumière, alors que si le terrain est découvert et ensoleillé, ils buissonnent.

Biotope de la cueillette : bords de ruisseau en sous-bois

O. Trioux |

Si vous cueillez plusieurs saisons d’affilée dans les mêmes bosquets, vous améliorerez la qualité de vos rejets. Cueillez par exemple un brin de cornouiller à 90 cm du sol : les bourgeons latents se réveilleront au printemps suivant à cause du stress de coupe. Répétez cela sur plusieurs saisons : un bourrelet se crée, qui devient une « tête cicatricielle », appelée aussi « trogne » ou « tête-de-chat ». Les rejets n’en seront que plus faciles à récolter. J’ai vérifié cette technique sur le cornouiller et le troène, même si le premier a aussi tendance à drageonner (produire des rejets).

Cornouiller sauvage

O. Trioux |

Les bas-côtés de routes, chemins, lignes ferroviaires produisent de magnifiques rejets de cornouiller ou encore de saule, souvent tous du même calibre.

Biotope de la cueillette : chemin forestier

O. Trioux |

Soyez écoresponsable !

- Cueillez avec intelligence, dans le respect du végétal et du lieu (terrain privé, domaine public, réserve). Une récolte de 300 brins sur une balade de 3 km ne se verra pas, mais la même sur 10 m sera perçue comme un pillage !

- Ne prenez que ce que vous pouvez traiter.

QUELS VÉGÉTAUX RÉCOLTER ?

Tous les végétaux ne sont pas aptes à la vannerie. Plusieurs critères entrent en jeu dans le choix ou non d’un végétal :

- sa souplesse ;

- sa longueur de pousse annuelle (en adéquation avec la technique et l’objet envisagé) ;

- sa fibre. Car oui c’est bien la fibre qui dicte notre choix. Observez la clématite, la feuille d’iris, l’ortie : toutes sont fibreuses. Tous les végétaux contiennent des fibres, mais celles-ci en plus grande quantité. D’où leur intérêt en vannerie.

Nous pourrions définir ainsi les grandes familles végétales vannières (attention, cette classification n’a rien à voir avec un classement botanique) :

- les ligneux (cornouiller, noisetier, frêne…) ;

- les feuilles (iris, jonc, massette – appelée aussi roseau des étangs…) ;

- les lianes (clématite, houblon, lierre) et les racines ;

- les graminées (folle avoine, blé…) ;

- les écorces.

Au sein d’une même famille, les caractéristiques mécaniques des plantes sont similaires et la mise en œuvre pour faire de la vannerie sauvage est identique.

Téléchargez la liste des végétaux tressables et leurs photos.

Pin noir d’Autriche

O. Trioux |

COMMENT SÉCHER ET CONSERVER LES VÉGÉTAUX ?

Les ligneux

Choisissez des rejets de ligneux comme le cornouiller, le noisetier, l’orme champêtre ou le robinier faux-acacia, de 1 à 5 ans, sans fourches ni blessures causées par des insectes, des animaux ou des intempéries. L’idéal est de cueillir des végétaux en adéquation avec le projet envisagé (voir le tableau en lien plus haut). Cette étape est difficile pour le néophyte, tout comme l’estimation des quantités. Je conseille donc aux débutants de cueillir au mieux, puis de faire un tri, une fois rentrés à la maison ou à l’atelier.

Si vous voulez vanner rapidement les ligneux cueillis, laissez-les juste reposer quelques jours sur le sol, à l’ombre, avant de les tresser : c’est ce qu’on appelle le ressuyage. Ils sont alors plus aptes aux contraintes du tressage : moins cassants, plus malléables, plus caoutchouteux, tel le scoubidou de notre enfance ! Mettez-les à sécher sur des claies, en bottes, puis triez-les par calibres, par longueurs et par essences.

Si au contraire vous voulez stocker vos ligneux pour l’hiver, ne les posez pas directement sur le sol. Placez-les sur une caissette en bois, voire une palette. De plus, faites des bottes de 10 cm de diamètre au maximum : ainsi, en cas de pourriture, vous ne perdrez que de petites quantités.

Avant de les utiliser, suivant leur essence et leur section, vous pouvez réhydrater les ligneux en les plongeant dans un bac rempli d’eau. Posez des cailloux dessus afin de maintenir les bottes sous le niveau d’eau. Mais cette technique demande d’anticiper énormément, car la réhydratation peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines : êtes-vous sûr d’avoir la disponibilité nécessaire pour vanner au moment où vos ligneux seront prêts ? Les laisser trop longtemps dans l’eau risque de les faire pourrir… Et, par ailleurs, le risque de décollement de l’écorce lors du travail n’est pas négligeable. Personnellement, j’utilise très peu cette technique : je préfère travailler « en vert » et programmer mes récoltes au rythme des saisons.

Conservation de brins de cornouiller dans un bac d’eau : ils sont rouges car ils ont été exposés au soleil ; exposés à l’ombre, ils seraient verts.

O. Trioux |

Plus simple pour conserver les rejets : débarrassez-les de toutes les feuilles restantes et répartissez-les dans différents contenants (de grosses poubelles sans couvercle font très bien l’affaire) dans lesquels vous aurez versé 15 à 20 cm d’eau afin d’immerger leurs pieds. Vous pourrez piocher dedans au fur et à mesure de vos besoins, sachant qu’en général ils sont tressables plus de 1 mois après la récolte.

Prolonger la durée de vie des ligneux en les conservant dans un fond d’eau : de jeunes racines apparaissent.

O. Trioux |

Le saule est le seul que je fais sécher complètement botté, en triant les bottes par calibres et par couleurs. Ceci afin d’avoir un petit stock au cas où, mais j’avoue préférer les végétaux frais.

Si vous travaillez vos rejets pour en faire des éclisses (on dit « lever une éclisse »), rangez celles-ci par deux ou par trois, en rouleaux, dans des cageots.

Les feuilles, lianes et graminées

Si vous faites sécher au soleil vos feuilles et pailles (notamment le saule et la folle avoine), elles seront alors d’un joli blond, voire elles blanchiront. Si vous souhaitez garder des tonalités vertes, faites-les sécher à l’ombre. Celles que vous faites jaunir au soleil, tournez-les régulièrement pour les exposer à tour de rôle.

Puis, pour les conserver, bottez-les par nuances de couleur et humidifiez-les dans un linge pendant environ 12 heures.

Le lieu idéal pour sécher vos cueillettes est un grenier ou une remise sèche et ventilée, à l’abri des intempéries, du soleil direct et des nuisibles. Les ultraviolets ont tendance à décolorer les végétaux. Le lieu doit être facile d’accès pour que vous puissiez inspecter régulièrement vos stocks et évacuer le cas échéant tout végétal atteint par la moisissure.

Feuilles et pailles séchées au soleil

O. Trioux |

Tout comme les ligneux, les feuilles de jonc et de massette seront stockées sur une palette, pas sur le sol.

Les feuilles d’iris, d’hémérocalle et de carex, les rouleaux de clématite et de petite ronce violette seront suspendus en hauteur. Faites des bottes de 5 cm de diamètre que vous accrochez à un fil, par végétaux, par nuances de couleurs, par année de récolte. Ficelez-les par le pied pour que les feuilles ne tombent pas les unes après les autres au fur et à mesure.

Séchage en hauteur, à la verticale, pour les feuilles d’iris, d’hémérocalle et de carex

O. Trioux |

Les bottes de saule ou de folle avoine sont également stockées en hauteur sur un rayonnage en bois pour éviter qu’elles ne s’abîment sous leur propre poids.

La petite ronce violette, le houblon, la clématite, le lierre sont stockés en gros rouleaux en hauteur.

Les graminées sont débarrassées de leurs épis, le cas échéant, puis mises en bottes de 6 à 8 cm de diamètre.

Séchage en hauteur, à l’horizontale, pour les bottes de graminées, saule sec, folle avoine et massette (de gauche à droite)

O. Trioux |

Certains végétaux comme la clématite ou le lierre rampant peuvent être conservés tels quels après cueillette. Mais vous apprécierez de les conserver préparés. Pour cela, faites-les cuire environ une heure et demie pour la clématite et une demi-heure pour le lierre. Cela permet, juste après avoir coupé le feu, de les débarrasser de leur écorce et, au besoin, de les fendre dans la longueur à la main, en les maintenant pincés avec les genoux. Vous avez alors les deux mains libres pour travailler. Avec la clématite, profitez-en pour mettre de côté le liber (voir ci-dessous).

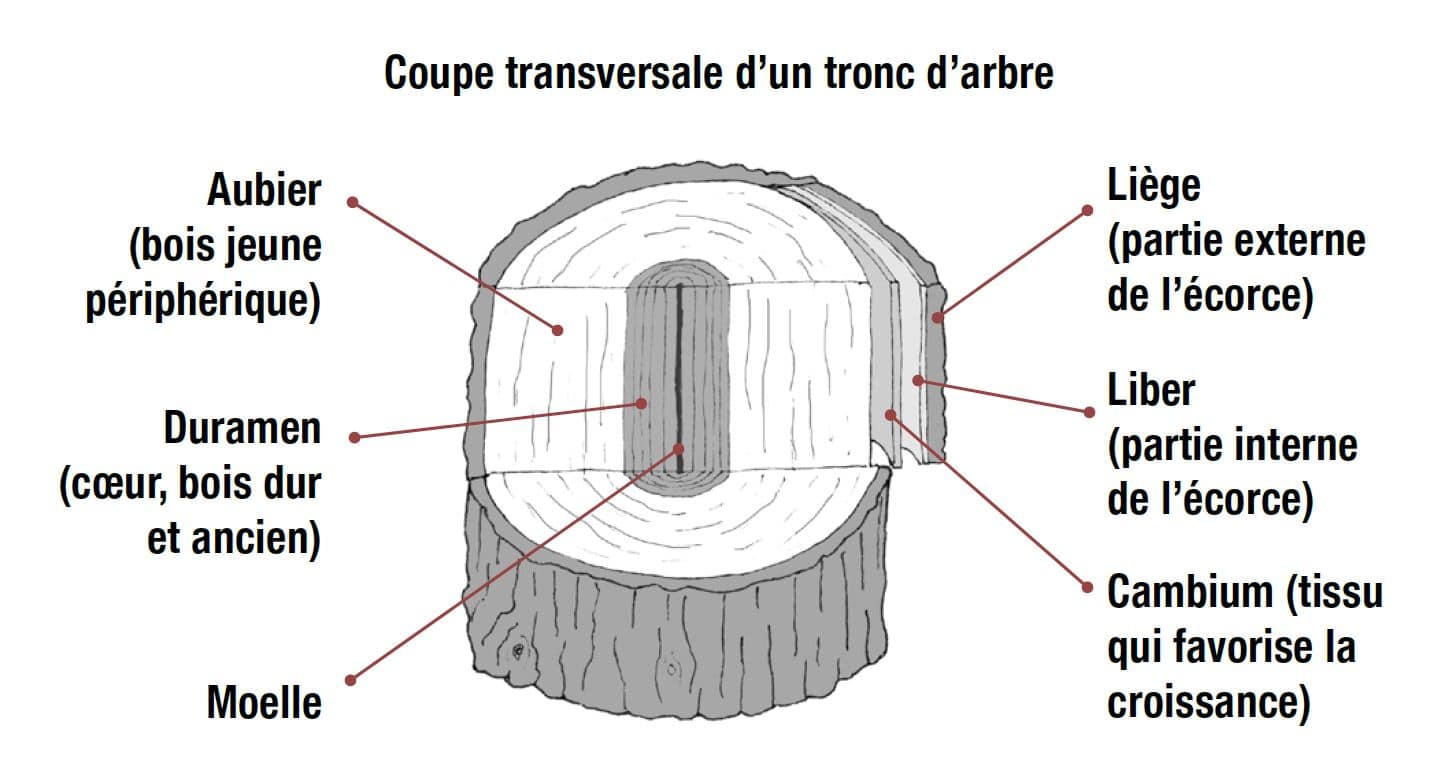

Les écorces, les racines et le liber

Les écorces : après la récolte, triez par essences les écorces issues de rejets et conservez-les en rouleaux dans des cageots en bois. Quant aux grandes plaques d’écorce, issues de troncs d’arbres ou de grosses branches, stockez-les à plat, sous des tasseaux surmontés de pierres assez lourdes, afin qu’elles ne s’enroulent pas sur elles-mêmes, dans un endroit bien ventilé pour éviter le pourrissement.

Le liber, ensemble de fibres végétales situées sous l’écorce d’un arbre, est récupéré après trempage des végétaux. C’est la fibre idéale pour fabriquer des cordelettes et des cordes. Chaque essence ligneuse a un liber différent, à vous de tester. Une fois secs, certains restent souples (robinier, peuplier), d’autres résistent (tilleul) ou deviennent rêches (comme le liber de clématite, idéal pour confectionner des éponges végétales.

Trempage des végétaux en vue de récupérer le liber

O. Trioux |

Les racines entières, fendues, brutes ou cuites, et écorcées, voire teintées, sont à conserver en rouleaux dans des cageots. Grâce à leurs qualités communes – souplesse et légère élasticité –, les racines de résineux et de feuillus, brutes ou nettoyées, feront de bons liens de couture pour la bordure, l’assemblage de pièces d’écorce (patronage) et la décoration. Les racines entières (diamètre conservé) peuvent aussi servir de liens, le tout est d’harmoniser avec la taille de la vannerie. Les plus longues, dont le diamètre est conséquent (de 5 à 6 mm, voire plus), se suffiront à elles-mêmes pour des vanneries aléatoires : vide-poche, corbeille, abat-jour. C’est un monde encore peu exploré en vannerie sauvage.

Racines brutes (à gauche), racines écorcées (à droite)

O. Trioux |

Le liber et les racines sont nettement plus faciles à stocker et à travailler que les ligneux. Ils s’adressent à tous les âges, même pour les personnes qui ont de l’arthrose aux mains.

Olivier Trioux

Vanner “en vert” ou “ressuyer” ?

Il m’arrive de tresser directement après la cueillette – vanner « en vert » ou « en frais » –, sauf s’il s’agit d’une vannerie destinée à la vente. En effet, dans ce cas, j’ai besoin de garantir sa solidité dans le temps. Donc, je cueille, je mets au repos les brins pendant 3 à 7 jours – c’est le ressuyage –, puis je tresse mon panier sur une semaine pour laisser sécher l’ouvrage et ainsi le tasser tout au long de sa réalisation. Parfois même, j’étale la conception sur 15 jours, auquel cas j’alterne le travail sur plusieurs paniers : lundi, début du panier 1, mardi, début du panier 2, mercredi, reprise du panier 1 et ainsi de suite.

Il est bien entendu possible pour moi de partir au bois le matin et de rentrer le soir avec un panier réalisé entièrement dans la forêt. Mais je garde à l’esprit que ce n’est pas l’idéal pour la qualité structurelle (en séchant, les brins prennent du jeu) ou pour la vente. Je réserve donc cette manière de faire quand je suis limité dans le temps, pour appréhender une nouvelle forme (essais).

Lors des stages que j’organise, la confection du petit panier sur arceaux de 30 cm de diamètre dure 3 jours, hors récolte et mise au repos des végétaux, travail que j’effectue en amont.

Que faire des chutes de brins ?

Après tressage et nettoyage de la vannerie, vous avez forcément des chutes de brins. Les chutes d’au moins 20 cm de long pourront servir pour de petites créations (pot à crayons, bijoux, etc.). Je les stocke alors dans de grands sacs en papier. Les chutes plus petites, je les passe directement au broyeur potager.

Y a-t-il une vie après la coupe ?

Après cueillette, les ligneux restent actifs plus ou moins longtemps suivant les essences, les seigneurs de la reprise étant le saule et le peuplier. Faites l’expérience de poser une chute de saule au sol, à l’ombre. Vous verrez une reprise au bout de quelques jours, de jeunes racines vont se former.

Il en va de même pour les branches cassées par de fortes bourrasques : une fois au sol, elles s’enracinent et deviennent un nouveau spécimen bien qu’elles soient séparées de l’arbre.

Le rejet de ligneux ne meurt donc pas lors du coup de sécateur mais bien des jours plus tard, et ce même si on le coupe en période hivernale. C’est pourquoi conserver les rejets les pieds dans l’eau prolonge la durée potentielle du travail de vannerie.

À savoir

En règle générale, je ficelle mes végétaux en plusieurs endroits afin de les garder dans l’état le plus satisfaisant possible et d’éviter la « casse » lors des manipulations. Cette règle vaut pour tous les végétaux mis en botte.