J.-J. Raynal |

Cet article est extrait du livre Le guide du jardin bio de Jean-Paul Thorez et Brigitte Lapouge-Déjean.

Ce sont les rythmes astronomiques qui dictent l’essentiel de l’emploi du temps du jardinier :

- saisons (inclinaison de l’axe de la terre par rapport au plan de l’écliptique) : créent les variations de photopériode (durée du jour et de la nuit), de température et de précipitations moyennes de mois en mois, ce qui gouverne les semis et plantations, car chaque espèce végétale possède une température de levée et une température de croissance optimales. Certaines plantes fleurissent ou forment des tubercules en jours courts, d’autres en jours longs ;

- climat : océanique, continental, méditerranéen. Le climat dépend de la latitude, mais aussi de l’altitude, de la proximité éventuelle de la mer, de l’abri constitué par les massifs montagneux, etc. Il gouverne la répartition des précipitations, les périodes de repos de la végétation. Chaque espèce végétale est adaptée à tel ou tel climat, notamment du fait de ses besoins en froid et en chaleur, de sa rusticité au gel.

Les dates clés de l’année

- Février-mars : au sortir de l’hiver, c’est la première « fenêtre » climatique pour travailler le sol, faire les premiers semis et plantations au potager, nettoyer les plates-bandes de fleurs, tailler les rosiers et les arbustes à floraison estivale, planter arbres, arbustes et vivaces et semer les premières annuelles au chaud. L’activité biologique du sol monte en puissance : c’est aussi le moment d’arracher les mauvaises herbes avant qu’elles ne se développent.

- Avril : on plante les pommes de terre, les dahlias. On sème les annuelles gélives sous châssis et les non gélives en pleine terre. Premiers repiquages.

- Avril-mai : après les dernières gelées, mettre en place les plantes les plus frileuses (Cucurbitacées, aubergine, maïs sucré, piment, poivron, tomate…), les fleurs annuelles. Semer et bouturer les vivaces. Vérifier les systèmes d’arrosage. Piéger les limaces.

- Mai-juin : mettre en place les paillis. Le sol doit s’être réchauffé tout en ayant conservé une bonne partie de son humidité. Semer la plupart des fleurs bisannuelles. Bouturer en vert les arbustes, rosiers, vivaces. Piéger les limaces.

- Août-septembre : semer les légumes d’hiver ou de printemps, ainsi que les engrais verts. Planter les fraisiers. Bouturer les arbustes semi-ligneux, rosiers, vivaces.

- Octobre-novembre : le sol n’est pas encore refroidi : planter les fleurs vivaces et bulbeuses à floraison printanière, la plupart des arbres et arbustes, les rosiers. Protéger les plantes frileuses.

Voir les cartes climatiques et le calendrier détaillé de travaux par quinzaine.

Le changement climatique

Les travaux des climatologues ont mis en évidence un changement du climat sur la terre. Son début coïncide avec le début de l’ère industrielle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et l’augmentation des rejets de gaz à effet de serre causés par les activités humaines. Déjà responsable en France d’une hausse au thermomètre d’environ 0,7 °C, il devrait se poursuivre durant tout le XXIe siècle, se traduisant par un réchauffement moyen qui pourrait atteindre 7 °C selon certains scénarios. Le cycle de l’eau s’en trouvera perturbé, avec pour la France, globalement, des étés et des automnes plus secs, des hivers et des printemps plus humides. Conséquences prévisibles au jardin :

- productivité globalement augmentée ;

- déficits en eau plus fréquents, besoins accrus en eau d’arrosage et nécessité de repenser les choix de végétaux ;

- insectes ravageurs et maladies plus virulents ;

- raccourcissement du cycle des végétaux (entre semis et récolte ou entre floraison et récolte, par exemple) ;

- allongement de la saison de végétation : floraisons plus précoces, chute des feuilles plus tardive ; durant les vingt-cinq dernières années, les dates de floraison des arbres, arbustes, plantes vivaces ou bulbeuses ont été avancées de 3 à 4 semaines selon les espèces et les régions, ce qui avance la date des récoltes, mais accroît le risque de dégâts des liés aux gelées printanières ;

- perte des repères phénologiques tels que « planter les pommes de terre à la floraison des lilas » . En effet, les semis et plantations ne sont pas gouvernés seulement par la température, mais aussi par l’humidité du sol et la photopériode (durée du jour) ;

- du fait des étés et automnes plus chauds et secs, changement dans la gamme des plantes annuelles en direction des espèces exigeantes en chaleur (aubergine, melon…) adaptées à des variations brutales de température et à des sécheresses prolongées ;

- du fait des hivers moins froids, changement dans la gamme des arbres et arbustes adaptés au climat local, avec notamment extension vers le nord de l’aire des espèces aquitaines et méditerranéennes (châtaignier, chêne vert, mimosa, palmiers…), et recul des espèces à affinités montagnardes ou nordiques (par exemple le hêtre) ;

- changement analogue dans la gamme des arbres et arbustes fruitiers et des fraisiers, du fait des « besoins en froid » qui ne seraient plus satisfaits pour certaines variétés exigeantes de fraisier, pommier, abricotier… ;

- certaines plantes méditerranéennes (artichaut, figuier, fève…) retrouveront leur cycle naturel dans les régions septentrionales ;

- modification du calendrier pour les semis et repiquages de printemps qui devront se faire le plus tôt possible pour que les plantes aient le temps de s’enraciner avant les grosses chaleurs ;

- abandon de la culture des estivales gourmandes en eau ;

- utilisation renforcée des bisannuelles à semis spontanés qui n’ont pas besoin d’arrosage ;

- plantation d’arbres pour protéger l’ensemble du jardin ;

- abandon des plantations et semis d’automne tant que le sol reste sec ;

- changement dans la gamme des rosiers, de plus en plus sensibles aux maladies cryptogamiques et à la canicule.

Influences de la lune

L’agriculture et le jardinage traditionnels accordent une grande importance aux rythmes lunaires. Semis, plantations, abattages d’arbres, greffes, etc., devraient – si l’on en croit des savoirs anciens – avoir lieu idéalement à certaines périodes, plus favorables que d’autres.

Il est difficile de se prononcer sur la validité des indications qui sont données. D’abord, la plupart du temps transmises oralement, elles peuvent avoir été déformées. Ensuite, l’influence de la lune, si elle existe, peut avoir perdu beaucoup de son importance suite à l’artificialisation des techniques de culture (utilisation d’engrais à hautes doses, traitements systématiques, variétés améliorées, etc.). Enfin, il n’y a guère d’expériences scientifiquement probantes qui confirment l’influence de la lune sur les cultures, et pour cause puisque le temps, dans ce cas, n’est plus une variable neutre. Aucune explication de ce phénomène n’est universellement admise, mais il est probable que l’eau, liquide indispensable à la vie, joue un rôle important. On connaît le phénomène des marées, dû à l’attraction de la lune sur les masses d’eau océaniques. Des minimarées pourraient se produire dans le sol, la graine en germination, le tronc et les branches des arbres, tous des organes riches en eau. La lune est considérée par les scientifiques comme un « synchronisateur faible », par opposition au soleil, synchronisateur fort qui règle le fonctionnement des êtres vivants au travers du rythme circadien et de celui des saisons. En tout état de cause, de nombreux jardiniers suivent le cours de la lune pour effectuer leurs travaux et font des observations intéressantes.

La tradition conseille de faire certains travaux agricoles en lune croissante et d’autres en lune décroissante :

- nouvelle lune et lune croissante (entre nouvelle lune et pleine lune) : semis et plantation des plantes dont on veut stimuler la vigueur (en particulier en sol pauvre ou sec). Greffage en fente (vers la nouvelle lune). Plantation des arbres fruitiers. Coupe du bois de chauffage. Taille des arbres faibles. Récolte des herbes médicinales, des légumes-racines, des légumes-fruits.

- lune décroissante ou « décours » (entre pleine lune et nouvelle lune) : semis et plantation des plantes dont on veut limiter la vigueur (en particulier en sol riche ou humide) : bulbes, légumes qui pomment, légumes qui craignent la montée en graine, pois, haricot, etc. Coupe du bois d’œuvre. Taille des arbres vigoureux. Greffage en écusson à œil dormant. Prélèvement des greffons en hiver : période indifférente. Élagages. Récolte des fruits, des légumes bulbeux. Vendanges. Moisson. La période de la pleine lune serait à éviter pour les semis.

Les influences cosmiques sont des facteurs parmi d’autres – et sans doute pas les plus importantes – dans la réussite ou l’échec des cultures : la fertilité et l’état du sol au moment du semis (ou de la plantation), la qualité des semences et le respect du cycle de culture de chaque variété restent des préalables indispensables. Une fois qu’ils sont réalisés, les influences cosmiques peuvent alors, éventuellement, faire la différence.

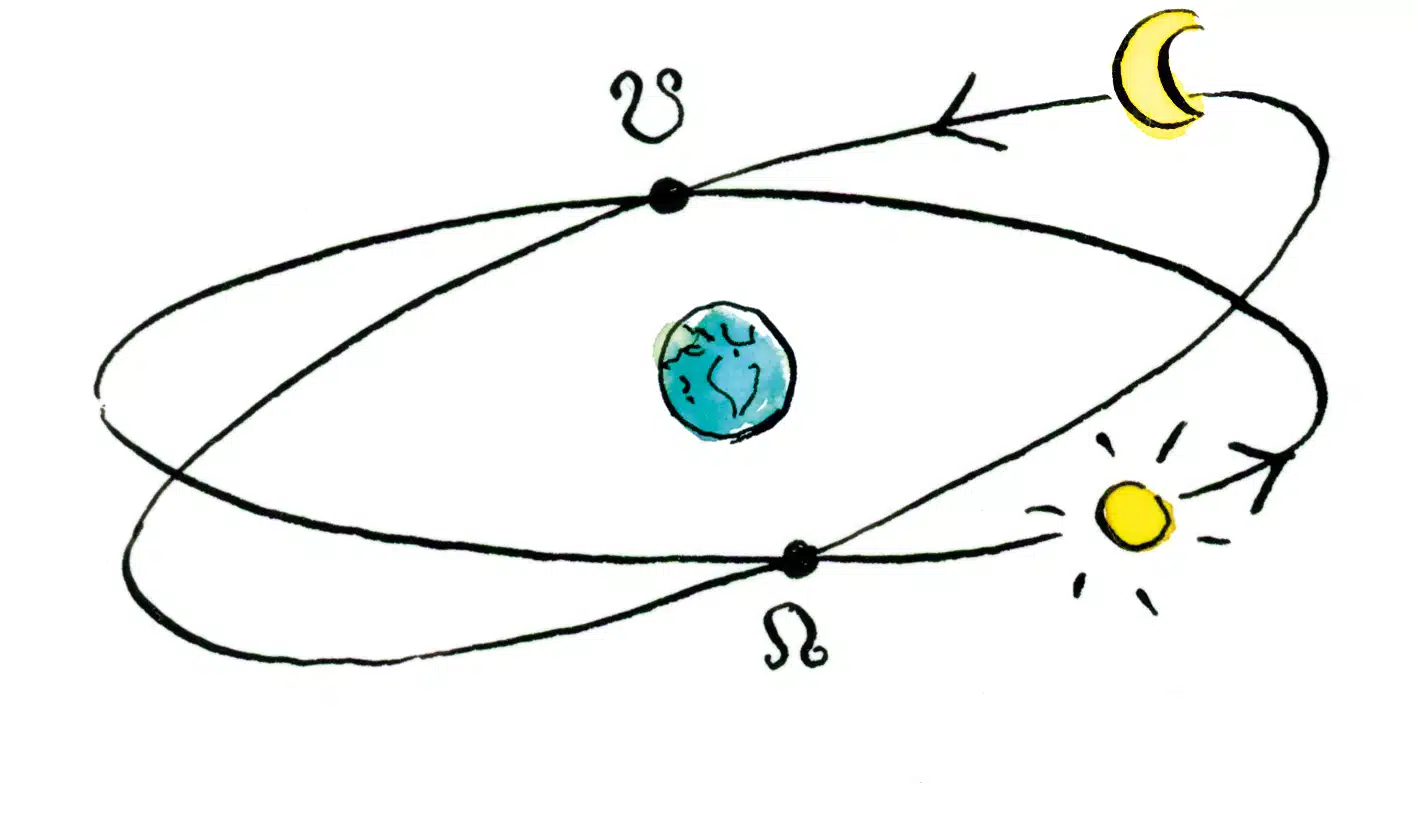

Les deux cycles de la lune

Observés de la terre, la lune et le soleil semblent tourner autour de notre planète. Le soleil est maître du rythme des jours et des nuits et du rythme des saisons. La lune, elle, possède deux cycles :

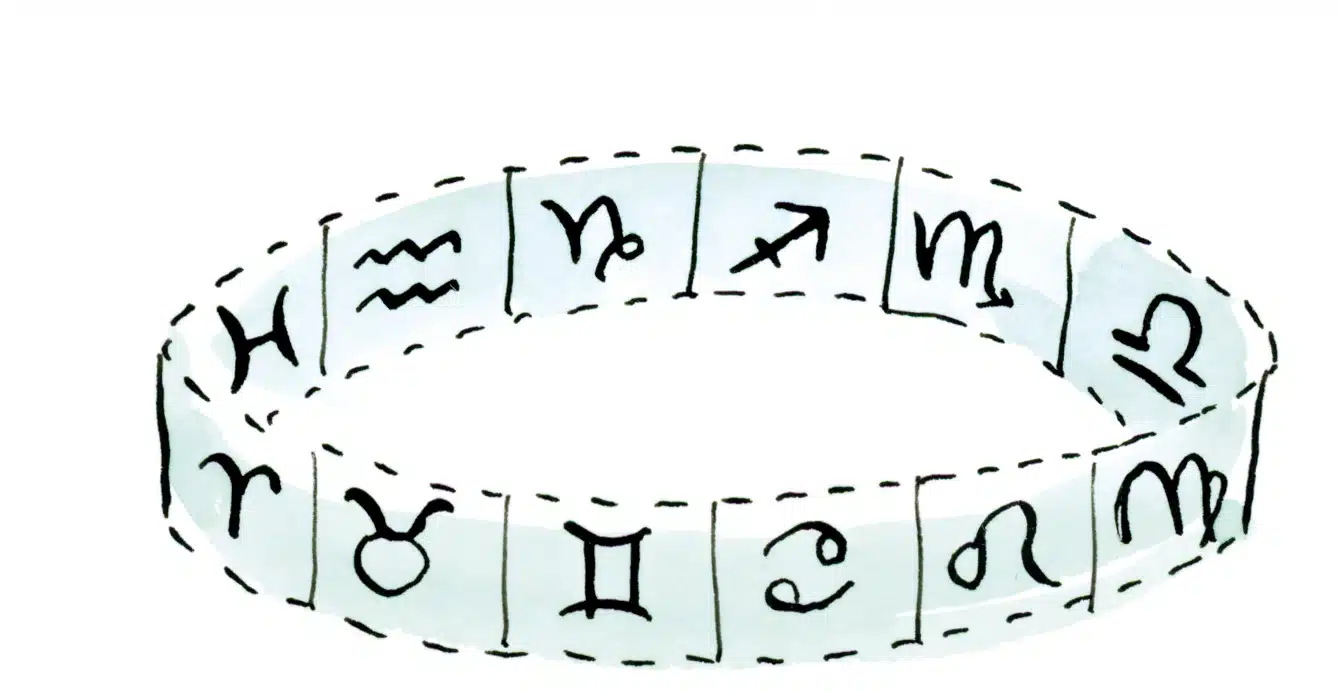

- Le cycle lunaire périodique (fig. 1) : sa durée (27 jours, 12 heures et 43 minutes) est égale au temps nécessaire à la lune pour faire le tour de la terre. Sa trajectoire dans le ciel n’est pas tout à fait identique à la trajectoire apparente du soleil (appelée écliptique). Par rapport à cette dernière, la lune monte puis descend régulièrement. Au cours de sa montée (lune montante), elle coupe l’écliptique une fois (nœud lunaire ascendant) et elle fait de même au cours de sa descente (lune descendante et nœud lunaire descendant). Le soleil décrit l’écliptique en un an, la lune en un peu moins d’un mois, et chacun passe successivement dans chacune des constellations qui jalonnent l’écliptique et qui constituent le Zodiaque (fig. 2). Il ne faut pas confondre ce Zodiaque avec celui des signes (zodiaque de l’astrologie), décalé d’un mois. Ce cycle n’est pas observable directement : il faut donc avoir recours à un calendrier spécial donnant la position de la lune dans le zodiaque des constellations et des indications pour les travaux de la terre. Ce calendrier et ces indications sont issus du travail des biodynamistes, partisans de la méthode d’agriculture biodynamique dont les bases ont été données par Rudolf Steiner en 1924.

- Le cycle lunaire synodique : c’est le cycle des phases de la lune – nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante –, donné par tous les calendriers et facile à observer. C’est également celui qui est pris en compte traditionnellement. Il est lié à la façon dont le soleil éclaire la lune vue de la terre. La durée de ce cycle correspond donc au temps qu’il faut à la lune, dans sa rotation autour de la terre, pour rattraper le soleil. Comme, pendant que la lune fait un tour, le soleil ne cesse pas d’avancer, il faut plus d’un tour de l’écliptique pour que notre satellite dépasse l’astre du jour (29 jours, 12 heures et 44 minutes entre deux nouvelles lunes).

Jean-Paul Thorez et Brigitte Lapouge-Déjean

Illustrations : M. Le Toquin