M. Le Toquin |

Cet article est extrait du livre Le guide du jardin bio de Jean-Paul Thorez et Brigitte Lapouge-Déjean.

Bien choisir son outil

À l’achat comme à l’entretien, les éléments vitaux des outils sont :

- la lame : la choisir forgée (plutôt qu’en tôle pliée) et d’un calibre proportionné aux possibilités physiques du jardinier. Nettoyer la lame après chaque utilisation, affûter régulièrement les outils coupants (binette, houe) à l’aide d’une petite lime (tiers-point) ;

- le manche : préférer le frêne (ce bois est reconnaissable à ses veines visibles, alors que le hêtre est pointillé). Sa taille doit être adaptée à celle du jardinier. Entretien : badigeons à l’huile de lin.

Pour travailler le sol

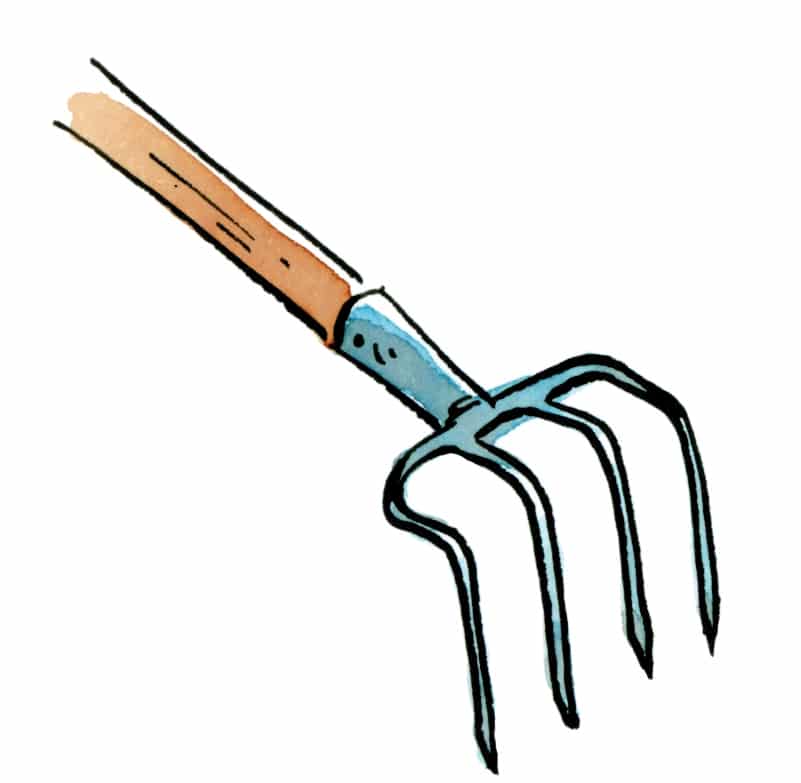

Le croc : émiettement des mottes, nivelage, travail moyennement profond (10-15 cm). Décroûtage du sol sur de grandes surfaces ou entre des rangs très espacés.

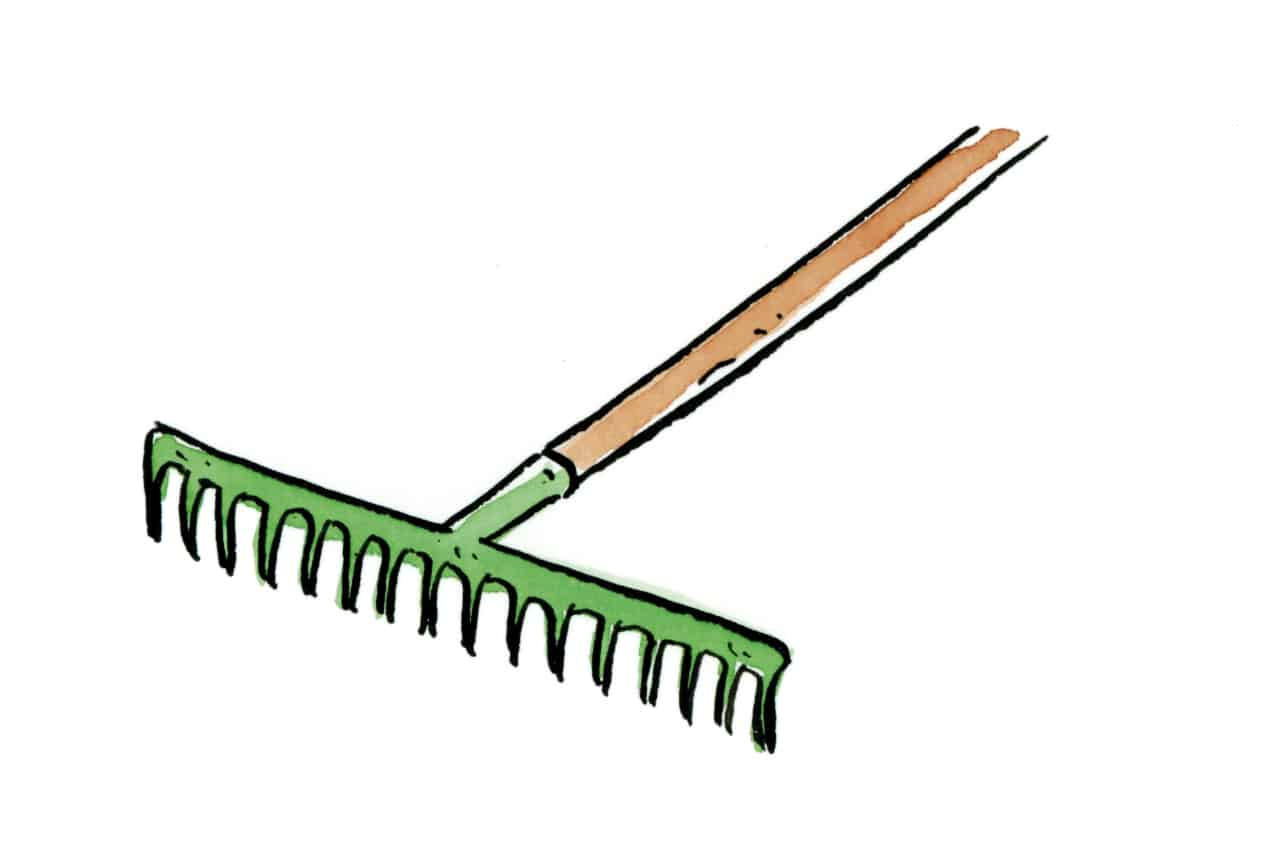

Le râteau : nivellement, affinage de la surface avant semis, damage après semis.

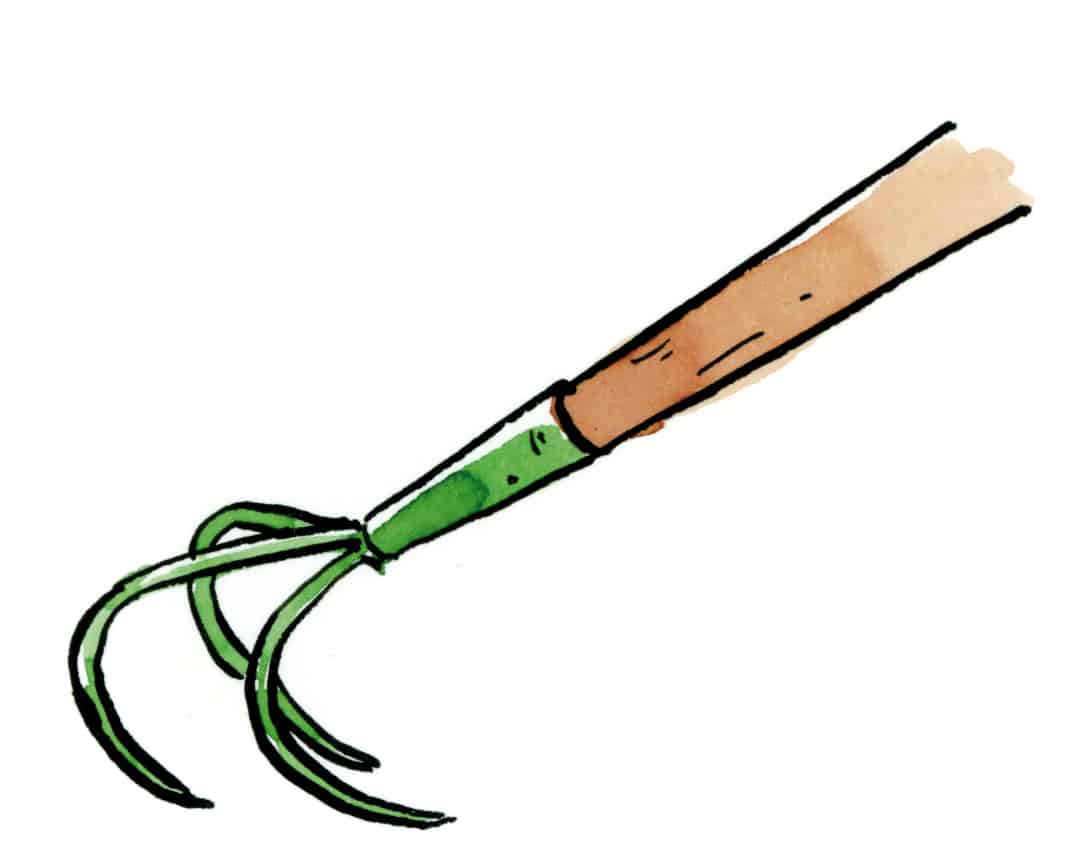

La griffe (extirpateur) : travail superficiel (5 cm) entre les rangs. Décroûtage de la terre.

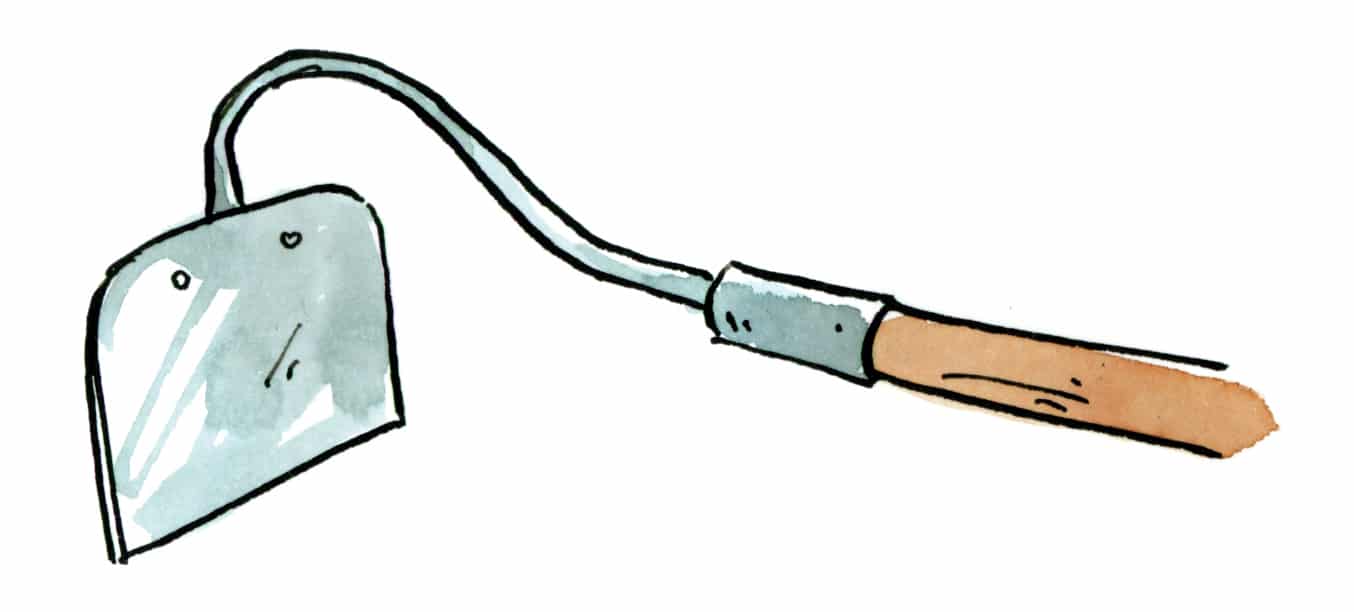

La binette : travail très superficiel (moins de 3 cm), sarclage des petites mauvaises herbes.

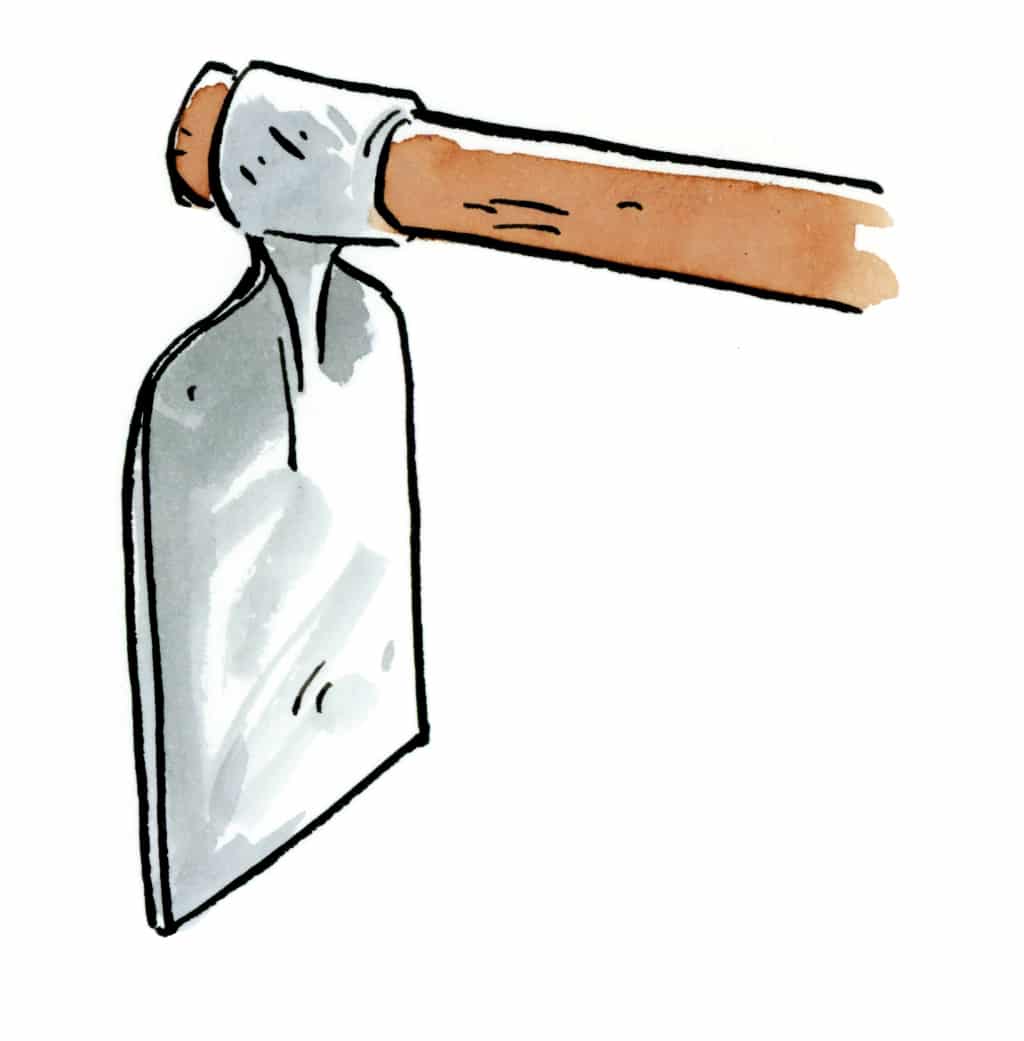

La serfouette : pour tracer les sillons.

La houe : agissant en partie par son poids, elle est plus efficace si la lame est étroite et longue. Sarclage des mauvaises herbes denses ou bien développées. Décapage d’un gazon, défrichage, plantation et buttage (asperges, pommes de terre, etc.).

La bêche à dents : plantation des arbres et arbustes. Bêchage avec ou sans retournement.

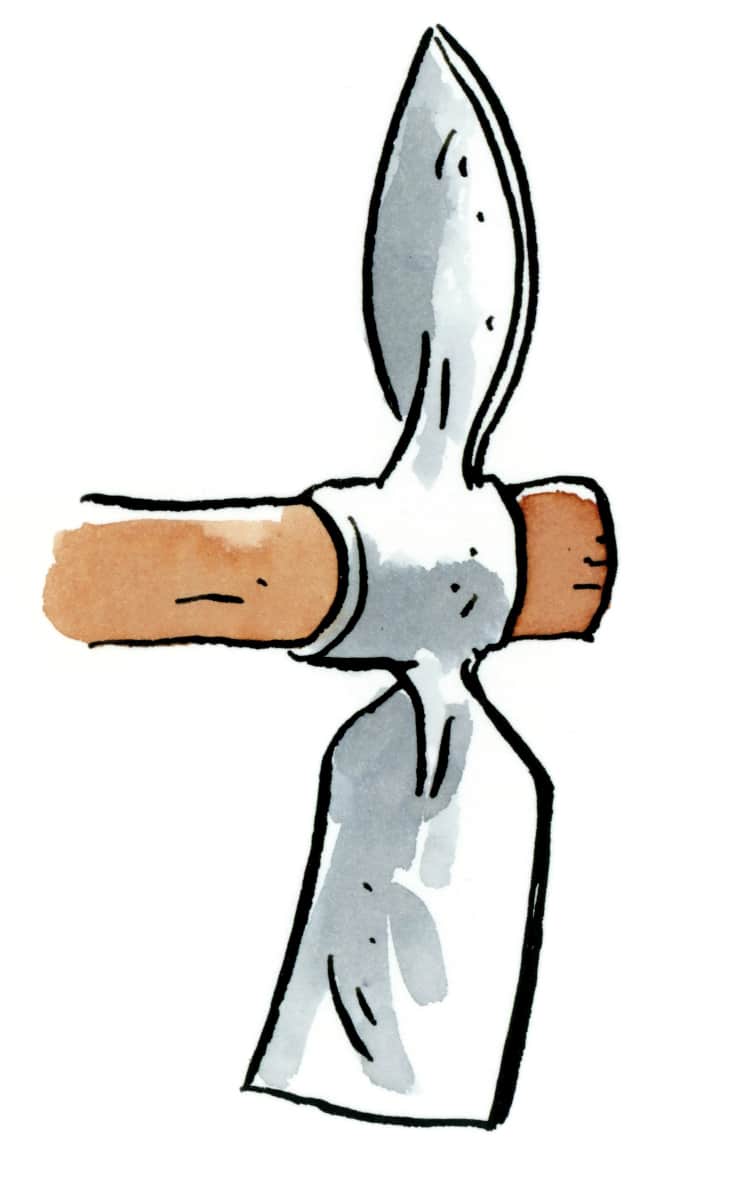

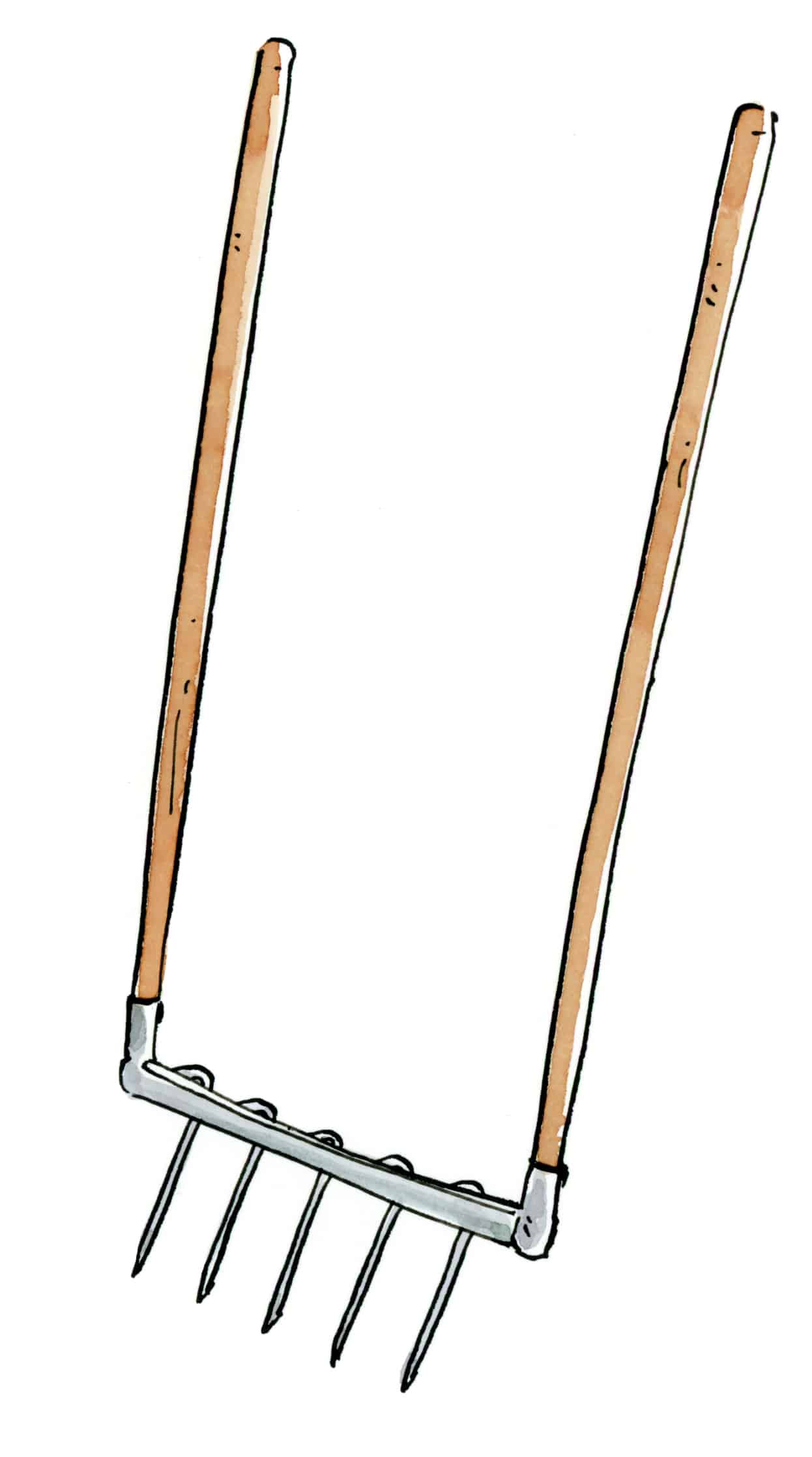

La grelinette, biobêche ou biofourche : outil quasi indispensable, car particulièrement ergonomique pour un travail du sol plus ou moins profond (jusqu’à 20 cm) sans retournement et avec le minimum de fatigue. Si la célèbre grelinette fait figure d’ancêtre emblématique, il en existe plusieurs variantes plus ou moins réussies. Un conseil : essayer avant d’acheter ! Certains modèles sont à dents démontables, ce qui permet de les remplacer.

Pour semer, planter, désherber…

Le cordeau : cordelette en nylon tressé, imputrescible et souple. Sert au tracé des sillons ou des lignes de plantation.

La règle graduée (voir encadré) : sert à établir très vite les espacements entre les lignes, grâce à une graduation de 10 en 10 cm.

Le plantoir : pour planter salades, choux, etc. Veiller à son entretien pour que la terre n’y adhère pas.

Le transplantoir : sorte de petite pelle servant à déplanter les jeunes plants. Préférer un outil forgé à la tôle pliée, car ce qui a plié… pliera.

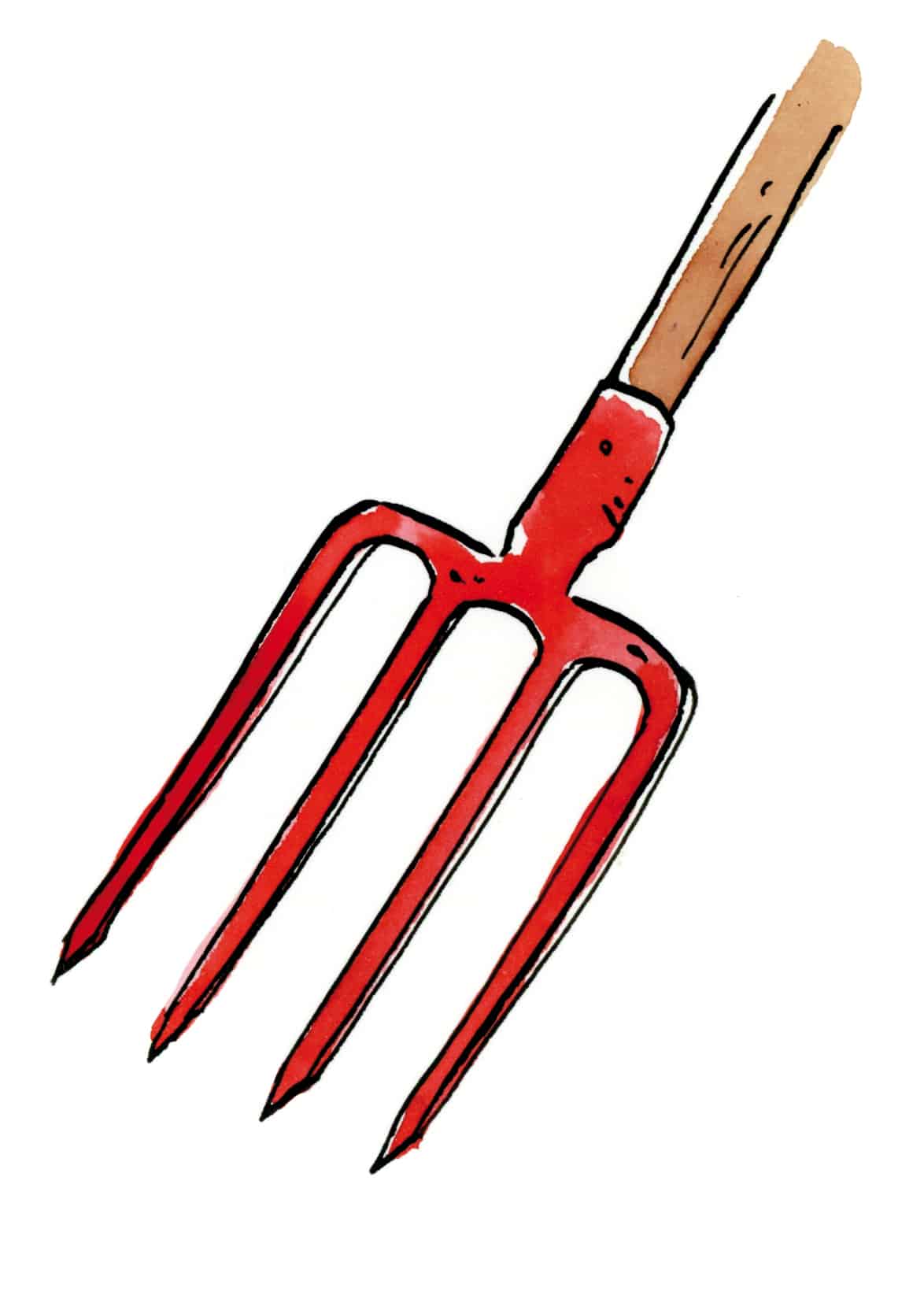

La fourche à fumier : pour travailler le compost.

La gouge : type « à asperge » (long manche) ou courte. Pour extirper les mauvaises herbes vivaces et, éventuellement, récolter les asperges.

La pelle ronde : très pratique notamment pour prélever du compost dans le tas et l’épandre dans le jardin, ou bien pour creuser des trous dans la terre.

Pour couper, tailler…

Le sécateur : permet de couper les petites branches. Le choisir adapté à la taille de la main qu’il prolongera. Les modèles les plus simples sont souvent les meilleurs. Certains modèles de sécateur ont une « enclume » comme contre-lame et sont pourvus d’un système de crémaillère. Ils ont l’avantage de réduire la force à appliquer, mais ont l’inconvénient d’écraser le bois.

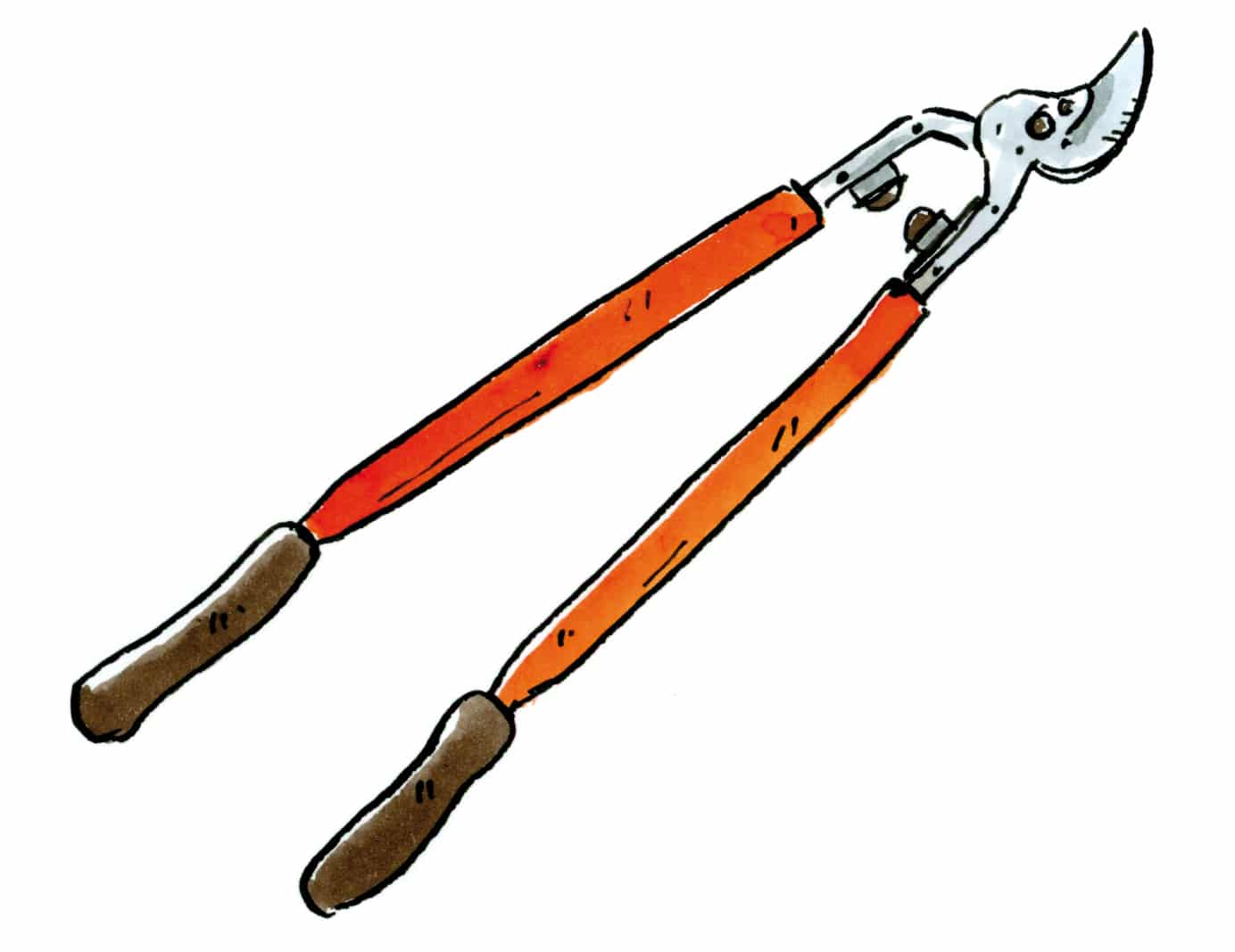

Le sécateur à deux mains (élagueur) : permet de couper des branches ayant 3 ou 4 cm de diamètre. Intéressant, par exemple, pour les groseilliers. Certains modèles sont pourvus d’une crémaillère démultipliant la force appliquée.

La serpette pliante : pour parer (lisser) les plaies de taille et les blessures des arbres, mais aussi couper une salade, de la ficelle, etc. À avoir toujours dans sa poche.

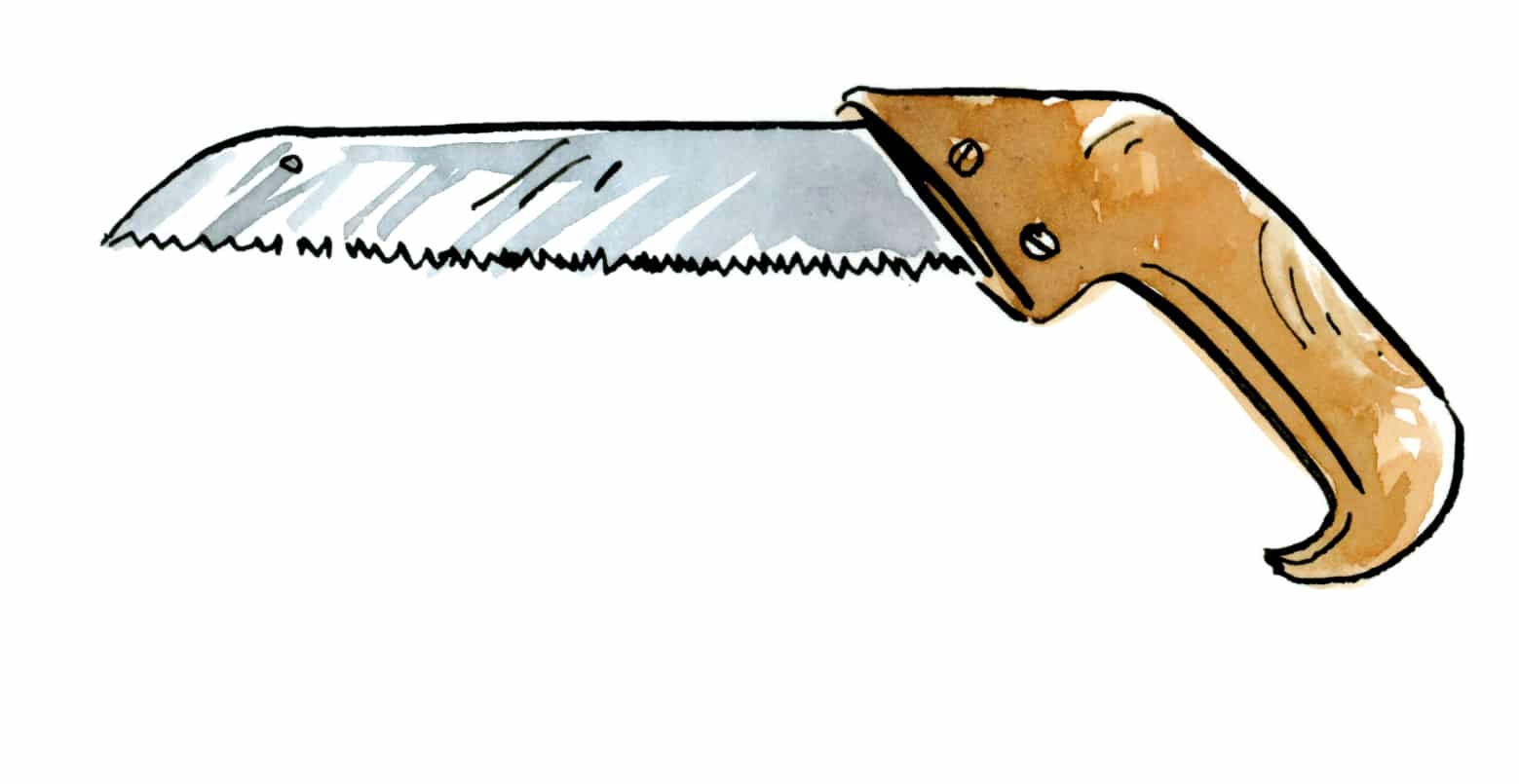

La scie de jardinier : denture spéciale pour coupe « en tirant ». Pour couper des branches moyennes (5 à 15 cm de diamètre environ). Choisir une denture japonaise, plus efficace, et un modèle pliant, plus pratique.

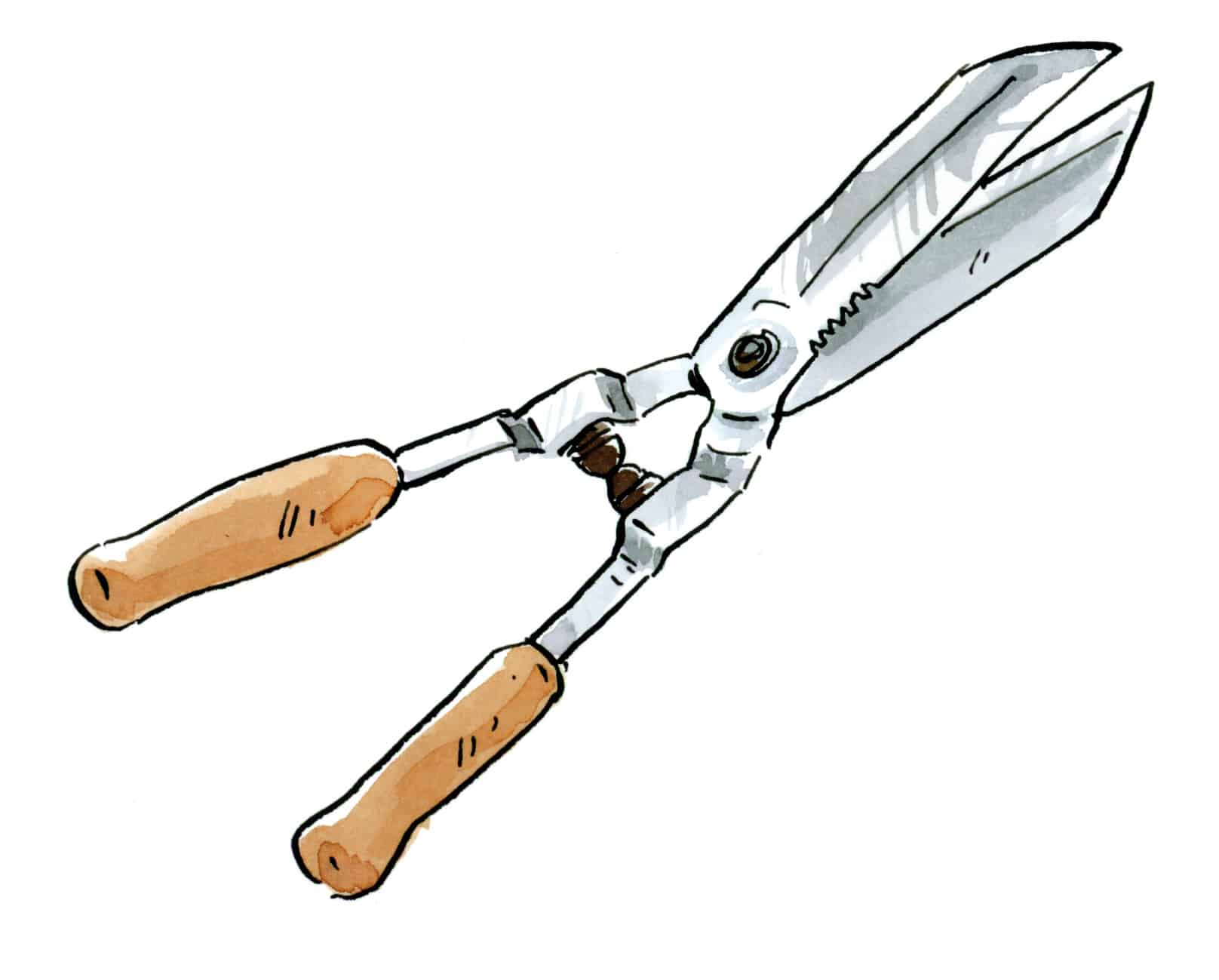

La cisaille : pour tailler les haies, mais aussi pour couper de petites surfaces d’engrais vert. Choisir un modèle comportant des butoirs en caoutchouc.

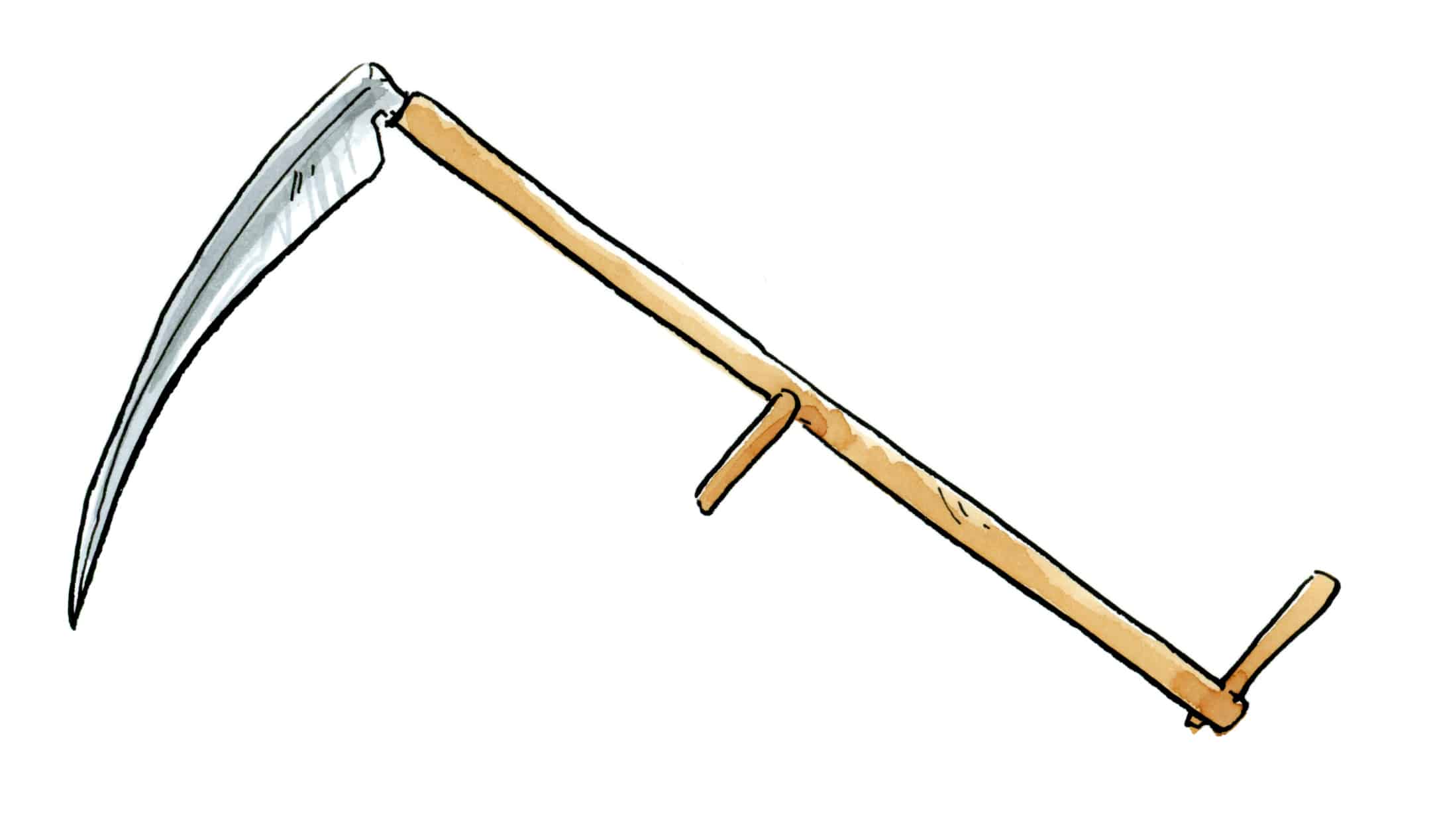

La faux : elle sert à couper l’herbe. Cet outil très performant est d’un maniement et d’un entretien délicats, nécessitant un apprentissage. À défaut, s’équiper d’une faux rotative à moteur.

Le broyeur de jardin : cet appareil motorisé, le plus souvent électrique, sert à hacher ou déchiqueter les matériaux organiques grossiers que l’on peut récupérer dans un jardin. Il est indispensable pour valoriser les branches et bois de taille.

Jean-Paul Thorez et Brigitte Lapouge-Déjean

Illustrations : Maëlle Le Toquin

Pourquoi broyer ?

Les matériaux broyés occupent un volume beaucoup plus faible que celui des matériaux bruts, ce qui résout les problèmes d’encombrement dans les petits jardins.

Les matériaux peuvent être étalés sur le sol aussitôt broyés, en particulier au pied des arbustes et des rosiers.

Certains matériaux ne peuvent être compostés qu’une fois broyés (branches, tiges et feuilles dures, etc.).

Le broyage permet un compostage plus rapide car la surface d’attaque par les micro-organismes est démultipliée.

Broyeurs : les différents systèmes de broyage

- Système à couteaux axiaux : il coupe selon le principe des ciseaux et est plutôt adapté au broyage des matériaux durs (brindilles), les autres provoquant souvent un bourrage. Il équipe habituellement les modèles bon marché. Certains broyeurs plus chers, munis d’un système d’éjection, peuvent traiter tous les matériaux.

- Système à couteaux tangentiels : les couteaux sont fixés sur un cylindre rotatif (rotor), parallèlement à l’axe. Ce type de broyeur fonctionne suivant le principe du rabot. Il est moins sensible au bourrage qu’un modèle équipé de couteaux axiaux et convient pour tous les matériaux.

- Système à marteaux ou « sections » : équipant les gros broyeurs, il frappe et déchiquette les matériaux, mous ou durs. Certains broyeurs combinent couteaux et marteaux.

- Système à rotor lent : il hache des branches jusqu’à 40 mm de diamètre tout en les écrasant (« défibrage »), en faisant très peu de bruit et sans trop de risques de projection, de bourrage ou de casse. En dépit de la vitesse de rotation très lente (40 à 60 tours par minute, contre plus de 3 000 pour les systèmes classiques), le débit est important, de l’ordre de 100 à 150 kg par heure.

La puissance des différents broyeurs proposés aux jardiniers amateurs se situe entre 1 000 et 3 000 watts (1 à 4 chevaux). L’expérience prouve qu’il faut disposer d’au moins 1 600-1 700 watts, et si possible 2 500 watts, pour faire un travail efficace. Pour avoir un modèle fiable, il faut compter un investissement de l’ordre de celui d’une bonne tondeuse à gazon.

Les poids et mesures du jardin

- Une boîte de conserve « 4/4 » (ou 850 ml) peut contenir :

- 850 ml de liquide ;

- 220 g de cendres de bois ;

- 600-650 g d’engrais organique en poudre ou en granulés (corne broyée, guano, fientes de volailles en granulés, etc.) ;

- 800 à 1 100 g d’engrais ou amendement minéral (calcaire broyé, par exemple).

- Une cuillerée à café représente :

- 10 g de soufre, d’oxychlorure de cuivre ou de bouillie bordelaise (avant dissolution), si elle est bombée. Diviser par deux pour une cuillère rase ;

- 0,3 cl (ou 3 ml) de liquide.

- Un seau peut contenir :

- 12 l de liquide ;

- 10 à 12 kg de pommes de terre ou de légumes racines.

- Une brouette peut contenir 40 kg de compost.

- Un arrosoir contient 10 à 12 l d’eau.

- Une règle de jardinier permet d’établir rapidement des espacements réguliers. Utiliser un tasseau de 15 x 15 mm, d’une longueur égale à la largeur des planches cultivées, additionnée de deux largeurs de sentier [par exemple : 1,30 m + (2 x 0,30 m) = 1,90 m]. Réaliser la graduation au stylo-feutre sombre ou, mieux, à la peinture.