Lentille

J.-J. Raynal |

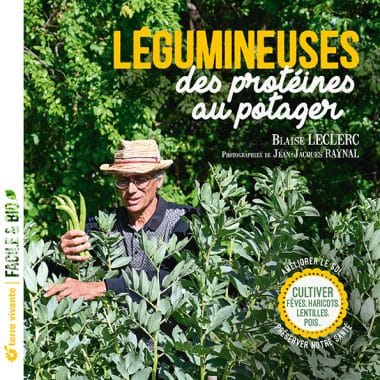

Cet article est extrait du livre Légumineuses, des protéines au potager de Blaise Leclerc.

La grande famille des fabacées

Botanique et classification

Sous l’Antiquité, Théophraste, élève d’Aristote, crée les fondements de la botanique, cette discipline qui décrit les plantes et leur donne des noms. Il tente aussi une première classification. Initialement basée sur l’observation des différentes parties du végétal à l’œil nu et à la loupe, la botanique a évolué ces dernières années grâce aux progrès de la biologie moléculaire.

Une fleur papillon

Toutes les espèces qui appartiennent à la famille des légumineuses possèdent des fleurs qui se ressemblent. Leur forme rappelle un peu celle d’un papillon, d’où l’ancien nom que l’on donnait à cette famille : les « Papilionacées ». On les nomme aujourd’hui « Fabacées », ou Fabaceae en latin. Le terme « légumineuses » désigne aussi cette famille, et c’est lui que nous utiliserons, car la plupart des agronomes et des agriculteurs l’emploient beaucoup plus spontanément que celui de « Fabacées ».

Fleur de haricot

J.-J. Raynal |

La nomenclature binomiale

La nomenclature binomiale s’appuie sur l’utilisation de deux mots pour désigner une espèce. Le premier est le genre, il porte une majuscule, tandis que le second désigne l’espèce au sein de ce genre. Les deux mots sont écrits en latin et en italique. Par exemple, le nom latin du haricot est Phaseolus vulgaris L. Sans doute avez-vous remarqué que beaucoup de noms de plantes étaient suivis de cette lettre L. Elle fait référence à Linné (Carl von Linné, 1707-1778), naturaliste suédois qui généralise l’utilisation de cette nomenclature binomiale et signe ainsi le nom des plantes qu’il avait décrites à son époque.

Une multitude d’espèces

Bien que leurs fleurs se ressemblent, les légumineuses regroupent des végétaux très différents puisqu’on y trouve des plantes herbacées, des arbustes, des arbres, des lianes. Elle comporte environ 720 genres et 19 500 espèces, dont les trois quarts appartiennent à la sous-famille des Faboïdées (Les deux autres sous-familles de légumineuses sont les Césalpinoïdées et les Mimosoïdées). Cette sous-famille est bien représentée en climat tempéré, avec de nombreuses espèces destinées à l’alimentation humaine (fève, pois, pois chiche, haricot, lentille, soja, arachide). D’autres espèces sont ornementales (lupin, genêt, robinier, glycine, etc.) ou encore fourragères (trèfle, sainfoin, luzerne, vesce).

Pois chiche noir

J.-J. Raynal |

Le secret des légumineuses

Au cœur du mystère, les nodosités

Depuis longtemps, les paysans avaient remarqué que les plantes cultivées appartenant à la famille des légumineuses (trèfle, luzerne, pois, haricot, etc.), non seulement n’épuisaient pas le sol, mais l’enrichissaient pour les cultures suivantes, notamment les céréales. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que l’on a découvert comment tout cela était possible. Lorsqu’on arrache un pied de fève, de pois ou de haricot, on peut voir, à la surface des racines, des petites excroissances de quelques millimètres, de formes variées : les nodosités. C’est à l’intérieur de celles-ci que se trouve le secret des légumineuses.

Nodosités de pois chiche

J.-J. Raynal |

Une découverte en plusieurs étapes

En 1866, le botaniste russe Voronine remarque que les nodosités sont peuplées de bactéries. Peu de temps après, en 1881, W.O. Atwater, chimiste américain, montre que les pois peuvent absorber de l’azote provenant de l’air. Le secret est entièrement levé et présenté à Berlin en 1886 par le chimiste et agronome allemand Hermann Hellriegel : « Les légumineuses, par l’intermédiaire de bactéries symbiotiques présentes dans les nodosités, peuvent transformer l’azote de l’air en une forme assimilable par les plantes ».

L’azote de l’air, une ressource inépuisable

En volume, l’air que nous respirons est constitué de 78 % d’azote gazeux, sous forme d’une molécule très stable, le diazote (N2). C’est d’ailleurs cette stabilité qui explique sa forte concentration dans l’atmosphère, car étant très peu transformée, la molécule de diazote s’y est accumulée depuis des millions d’années.

Une symbiose pour capter l’azote de l’air

Difficile de couper en deux la molécule de diazote… mais pas impossible. C’est ce que parviennent à faire certaines bactéries du sol, en particulier celles qui vivent en symbiose* avec nos fameuses légumineuses, car l’énergie que celles-ci leur fournissent sous forme de petites molécules carbonées obtenues par photosynthèse* leur permet de transformer l’azote de l’air sous une forme assimilable par les plantes. C’est ce qu’on appelle une symbiose : chaque partie (ici la bactérie et la plante) tire bénéfice de l’autre. Les bactéries qui ont développé cette symbiose avec les légumineuses appartiennent au genre Rhizobium. Il existe d’autres cas de fixations symbiotiques de l’azote dans la nature, comme celle entre la bactérie du genre Frankia et l’aulne.

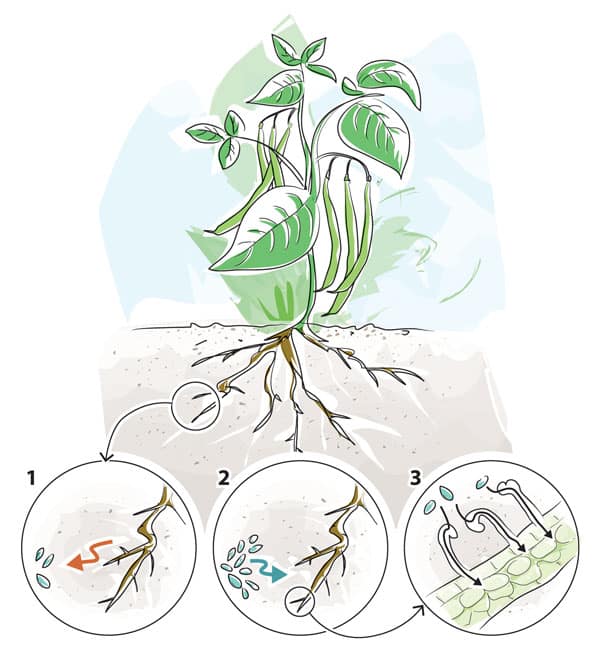

Cette symbiose est le fruit d’une très longue évolution. Jugez plutôt : pour qu’elle se mette en place, la bactérie et la racine de la légumineuse doivent se rencontrer. Ce n’est pas une mince affaire. Imaginez la graine du pois ou du haricot en train de germer : très vite, une première racine s’allonge progressivement dans le sol, mais quelles sont ses chances de rencontrer sur son chemin une bactérie du genre Rhizobium ? Peu en vérité, à moins qu’elle puisse lui envoyer un signe de sa présence. Eh bien, c’est ce qu’elle fait, de la façon suivante :

1. La racine émet un gaz, qui diffuse dans le sol.

2. Ce gaz atteint rapidement un rhizobium, et c’est alors au tour de ce dernier de « répondre » à la racine en émettant lui aussi un gaz.

3. Une fois ce gaz détecté par la racine du pois ou du haricot, l’extrémité des poils absorbants* de la racine se déforme pour permettre l’entrée des rhizobiums.

Un dialogue souterrain difficile à soupçonner

On comprend que la symbiose s’effectue beaucoup plus facilement quand les échanges gazeux peuvent se faire sans entrave et qu’un sol bien aéré permet une meilleure fixation symbiotique. En prévenant le tassement, le jardinier peut ainsi véritablement favoriser le processus. En sectionnant une nodosité en deux du bout de l’ongle ou à l’aide d’un couteau, vous pouvez vous-même observer si la symbiose fonctionne correctement : si l’intérieur est rosé, c’est que l’azote est bien en train d’être fixé (la couleur rosée est celle de la leghémoglobine, une protéine analogue à l’hémoglobine des globules rouges du sang). Attention, la symbiose ne fonctionne pas toujours et les nodosités ne se forment pas dans un sol trop riche en azote minéral. La plante pousse néanmoins normalement, mais quel dommage de ne pas profiter de l’azote gratuit de l’air ! Il faut donc veiller à ne pas apporter de matières organiques* riches en azote avant la culture de légumineuses, le plus simple étant de ne rien amener au sol avant leur semis, ou seulement un peu de compost bien mûr (qui fournira des éléments nutritifs comme le phosphore ou le potassium, mais très peu d’azote).

Dans la motte de gauche, bien aérée, les gaz circulent mieux que dans la motte de droite, trop tassée.

J.-J. Raynal |

Au fait, ça sert à quoi, l’azote ?

L’azote est essentiel à tous les processus de la vie. Il est présent dans les acides aminés* qui sont les « briques » constitutives des protéines. Il est également présent dans l’ADN, la molécule qui transmet les caractères héréditaires d’une génération à l’autre, que ce soit chez les animaux, les végétaux ou les micro-organismes. Au jardin, c’est lui qui détermine les rendements. Une carence en azote se traduit par des plantes chétives, au feuillage jaune, incapables de produire des fruits, des graines ou tout autre organe de réserve.

Si l’intérieur de la nodosité est rose, c’est que la symbiose fonctionne (ici, une coupe de nodosités de fève).

J.-J. Raynal |

Blaise Leclerc

Glossaire

Acides aminés

Ce sont les molécules constitutives des protéines. Le corps humain sait fabriquer presque tous les acides aminés nécessaires à la synthèse de nos protéines, sauf quelques uns, dits « acides aminés indispensables ». Nous les trouvons dans notre alimentation : soit dans les protéines animales, soit dans l’association légumineuses + céréales.

Matières organiques

Matières issues de la décomposition des êtres vivants, formées principalement d’atomes de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, d’azote. La matière organique fraîche est formée des débris végétaux et animaux qui arrivent sur le sol. La principale forme de stockage des matières organiques dans le sol est l’humus.

Photosynthèse

Processus biologique par lequel les plantes transforment le gaz carbonique de l’air en composés organiques (sucres, lipides, protéines, etc.) grâce à la lumière émise par le soleil.

Poils absorbants

Excroissances de certaines cellules vers l’extrémité des racines, par lesquelles l’eau et les éléments minéraux y pénètrent.

Symbiose

Échange nutritionnel entre deux êtres vivants. Les symbioses du sol font en général intervenir une plante et un micro-organisme :

- des bactéries dans le cas de la fixation de l’azote de l’air : la plante apporte l’énergie aux bactéries, en échange ces dernières donnent à la plante l’azote qu’elles ont fixé ;

- des champignons dans le cas des mycorhizes : la plante apporte encore l’énergie, les champignons des éléments minéraux, notamment le phosphore.