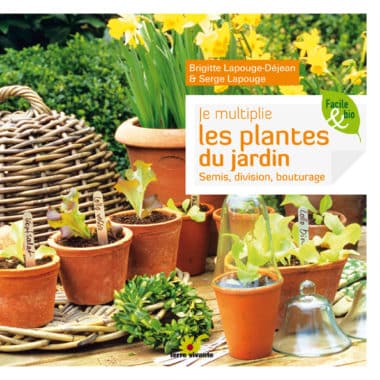

Les boutures simples sont un jeu d’enfant et réussissent très bien avec les petits fruits, les arbustes – qu’ils soient persistants ou caducs – et tous les rosiers, notamment les remontants qui entament leur pause hivernale.

S. Lapouge |

Pour multiplier les plantes par bouturage dès la fin de l’été, il y a différentes techniques dont le geste varie un peu mais qui sont toutes éprouvées. Indiquer laquelle convient le mieux reste difficile, chaque jardinier faisant son expérience au fil des ans ; au final, il n’y a pas forcément de “meilleure méthode”. On a tous nos préférences, qui changent selon la saison, l’espèce et l’humeur du jour !

Bouturés à l’automne, arbustes et rosiers émettent leur système racinaire tranquillement pendant la saison hivernale, alors que nous pensons que tout somnole au jardin. On peut même les oublier car ces boutures ne sont pas à la merci des coups de chaleur, sécheresse et vents desséchants. Patience, la nature travaille pour vous !

M. Le Toquin |

LA BOUTURE SIMPLE

C’est la plus connue, celle que pratiquent joyeusement les enfants avec succès ; la bouture simple consiste à planter un bout de “bois” dans le sol. En cette fin d’été, les rameaux de l’année se transforment, se durcissent peu à peu. On dit que le bois s’est semi-aoûté, puis aoûté quand les branches deviennent ligneuses. Il donne des boutures intéressantes pour :

- les estivales gélives sous nos climats : abutilon, sauge arbustive, pélargonium, anthémis ;

- des vivaces : œillet, aster, achillée, lobélia, campanule, penstémon ;

- la plupart des arbustes : abélia, forsythia, deutzia, éléagnus, escallonia, cotinus, hydrangéa, spirée, troène, sureau, vitex, seringat, indigotier, weigelia, viorne, laurier-rose ;

- les rosiers, en notant que la génétique de chaque variété donne des sujets plus ou moins faciles à bouturer ;

- les petits fruits : groseillier, cassissier, mûre, vigne.

Pour les deux premières catégories, on prélève des boutures de 10 cm sur des rameaux non florifères. Toutes ces boutures ne s’enracinent pas aussi vite que les boutures de printemps mais présentent l’avantage d’être solides, moins sensibles aux risques de pourriture. Elles se réalisent dans un grand pot ou un conteneur. Si vous souhaitez en produire une grande quantité, pour établir un massif ou une haie, vous pouvez les aligner en pleine terre sous châssis froid ou au pied d’un mur à exposition nord, ce qui leur offrira un milieu stable et protégé des fortes chaleurs.

LA BOUTURE À TALON

Elle se fait sur bois aoûté (durci) de septembre à novembre et concerne les plantes ligneuses. La technique de la bouture à talon permet d’augmenter la surface d’échange à la base de la bouture, qui conserve une partie de sa “branche-mère”, et donc de multiplier l’activité cellulaire au niveau de la coupe, amenant ainsi à la formation des radicelles (lire En pratique ci-dessous). Elle concerne :

- les vivaces semi-arbustives : armoise, hélichryse, germandrée, lavande, perovskia, sauge arbustive ;

- les arbustes : abélia, buddleia, caryopteris, céanothe, éléagnus, forsythia, hypericum, indigotier, lavatère arbuste, lilas, phlomis, spirée, sureau, viorne, romarin ;

- les rosiers et les plantes grimpantes : bignone, chèvrefeuille, clématite, jasmin, rosier liane, vigne…

N’est pas bouture qui veut ! La tentation est forte, lors d’une opération de taille, de se lancer dans le bouturage à grande échelle. Mais attention, ne récupérez pas les résidus de taille, les vieilles branches, les rameaux maigrichons ou mal formés : ils ne donneront pas une descendance vigoureuse et de bonne qualité. Il faut privilégier au contraire de belles pousses pleines de vitalité !

LA BOUTURE DANS L’EAU

Consistant à faire s’enraciner une bouture simple dans un bocal d’eau, cette méthode est un jeu d’enfant ! On ne peut pas tout bouturer ainsi, ni en toute saison, mais en septembre c’est possible pour :

- les plantes d’appartement, en procédant à l’intérieur : impatiens, bégonia, coléus, dieffenbachia, papyrus (la tête dans l’eau), lierre, philodendron, misère ;

- les arbustes : cornouiller, forsythia, hydrangéa, sureau, laurier-rose, ronce ;

- les grimpantes : ampélopsis, bignone, lierre, polygonum, solanum ;

- les arbres : figuier, peuplier, saule.

Pour ces trois dernières catégories, les boutures seront réalisées à l’extérieur (lire En pratique ci-dessous).

La qualité de l’eau compte beaucoup dans la réussite du projet ! Évitez celle du robinet, trop chargée en chlore, ainsi que les eaux stagnantes qui peuvent contenir des bactéries. Préférez une eau de pluie et, si elle tourne, changez-la !

Astuce : pour les boutures de petite taille, préparez un bocal rempli d’eau additionnée de charbon de bois. Chapeautez-le d’un film alimentaire, maintenu par un élastique. De petits trous, espacés de 3 cm, permettront d’y glisser les boutures qui seront ainsi maintenues et ne risqueront pas de glisser et de pourrir au fond.

LA BOUTURE DE RACINES

La bouture de racines est celle pratiquée par le liseron et le chiendent : dès qu’on les débite en morceaux, il en repousse à foison. Heureusement, des plantes autrement plus intéressantes se multiplient selon le même procédé. Une façon rapide et très économique de les multiplier !

On bouture les racines (lire En pratique, ci-dessous) :

- de plantes vivaces : acanthe, anchusa, phlox, anémone du Japon, dicentra, consoude, aster, buglosse, gaillarde, phlox, primevère, pivoine, pavot d’Orient, menthe, raifort ;

- d’arbustes : la bouture de racines se tente chez ceux qui se marcottent ou drageonnent naturellement comme corête du Japon, cotinus, cognassier, framboisier, prunus myrobolan, prunellier.

En pratique : La bouture simple

S. Lapouge |

Prélevez les boutures en coupant des rameaux de l’année. Si vous prélevez beaucoup de boutures en même temps, ne les laissez surtout pas traîner en plein air. Il faut s’équiper d’un seau et les mettre à tremper dans de l’eau – ou de l’eau de saule – au fur et à mesure qu’on les coupe.

Éliminez la partie terminale trop molle et recoupez à 18-20 cm de haut, en sectionnant à 5 mm sous un nœud (une naissance de feuille). Ôtez les feuilles de la base et, pour les sujets à larges feuilles, recoupez de moitié les feuilles restantes.

Préparez un substrat composé de 50 % de terreau de semis, 30 % de terre légère et 20 % de compost très mûr (et trois poignées de sable, ou de vermiculite, pour alléger et drainer). Plantez la bouture dans le substrat en l’enfonçant de moitié et tassez du bout des doigts.

Arrosez tout doucement et placez le pot sous serre froide ou châssis. Ainsi, la bouture est préservée des grands froids et une humidité ambiante est conservée, favorable à l’enracinement.

Les boutures d’annuelles et de vivaces seront conservées à l’abri du gel.

Le milieu doit rester humide, mais l’arrosage n’est souvent pas nécessaire.

Au printemps, ces boutures seront séparées et rempotées individuellement, avant d’être mises en place.

En pratique : La bouture à talon

S. Lapouge |

Coupez des rameaux robustes bien ramifiés, pourvus de rameaux latéraux en pleine santé.

Séparez ces rameaux latéraux de la branche principale, en tirant dessus doucement ou en les détachant en biais au sécateur, de façon à conserver un petit morceau de cette branche attachée à la bouture. On obtient ainsi des boutures à talon d’une dizaine de centimètres.

Coupez le feuillage du bas et une partie du feuillage de la tige s’il est très abondant.

Repiquez à l’aide d’un bâtonnet dans un pot rempli d’un mélange constitué de 50 % de terreau de semis, 30 % de compost bien mûr et 20 % de sable ou vermiculite. Arrosez en pluie et tenez humide sans excès.

Placez le pot sous un châssis ou une serre froide pour protéger les jeunes boutures des intempéries hivernales. Elles supportent jusqu’à -7 voire -8 °C et, surtout, craignent l’excès d’humidité. La reprise franche de la végétation vous indiquera que l’opération a réussi mais il faudra attendre plusieurs mois avant le rempotage en pot individuel.

En pratique : La bouture dans l’eau

S. Lapouge |

Les parties prélevées sont les parties apicales, là où le bois est encore vert. Ce sont des boutures “molles”.

Coupez des extrémités de 8 cm pour les plantes herbacées et de 20 cm pour les arbustes. Plongez-les dans un verre d’eau ou un bocal à large col, dans lequel vous aurez mis de petits morceaux de charbon de bois de la taille d’un sucre.

L’enracinement est très rapide : comptez 3 à 4 semaines environ. Ajoutez de l’eau au fur et à mesure de l’évaporation et changez-la complètement si elle se trouble. Vous laisserez se développer un chevelu convenable (ici, un forsythia) avant de les transplanter. Résistez à l’envie de sortir la plante de l’eau pour voir si ça pousse bien ! C’est le meilleur moyen de signer son décès car l’air bloque le processus.

Le passage au milieu terrestre, à l’automne pour cette technique, est un stade un peu délicat car les radicelles cassent facilement. Utilisez un mélange très léger (60 % de terreau de semis, 20 % de compost tamisé et 20 % de vermiculite ou sable). Tassez à peine puis arrosez. Il s’agit d’un rempotage intermédiaire favorisant le développement et le renforcement du système racinaire ; un vrai rempotage suivra à un mois d’intervalle, avec un mélange plus nourrissant.

En pratique : La bouture de racines

S. Lapouge |

Le bouturage de racines s’effectue toujours en période de dormance de la plante, soit de fin octobre à fin janvier. Préparez un mélange comprenant 40 % de terreau de semis, 30 % de terre de jardin et 30 % de vermiculite ou sable. Placez un drain de cailloux au fond d’un conteneur puis remplissez avec le mélange.

Creusez autour du pied-mère ou dégagez son collet pour sélectionner une racine ayant une belle grosseur, le diamètre d’un crayon idéalement. En cas de difficulté, soulevez une partie du pied-mère à la grelinette. Coupez la racine sélectionnée puis déterrez-la avec précaution, en conservant le maximum de fines racines. Débarrassez-la de la terre et découpez des tronçons de 5 à 10 cm de long au sécateur. Sectionnez droit le haut du tronçon et le bas en biais, afin de les reconnaître et de ne pas vous tromper de sens de plantation. Pour les vivaces, placez les morceaux couchés sur le substrat (ici, de la consoude) et recouvrez d’un mélange de terreau et de sable (moitié-moitié), sur 1 cm. S’il s’agit de tronçons de racines d’arbustes, plantez-les verticalement, en respectant le sens initial de la racine, et en gardant 1 cm à l’air. Arrosez et maintenez juste humide. Placez la caissette sous serre froide ou au pied d’un mur, à l’abri du vent. Patientez jusqu’au printemps car il faudra souvent attendre plusieurs mois avant de voir un signe de reprise. Rempotez en godets individuels les boutures qui se réveillent ; vous les planterez en pleine terre quand elles auront formé une touffette.

Brigitte Lapouge–Déjean