Les cheminements restent en général identiques pour l’accès aux lieux essentiels (terrasse, potager, poulailler), mais peuvent changer de tracé au fil des ans ou même dans la saison pour varier les plaisirs.

S. Lapouge |

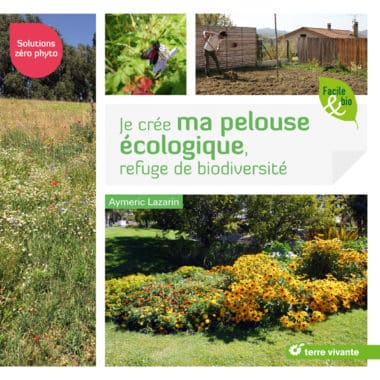

Essayer de définir une prairie naturelle – pour la différencier d’un gazon – revient à faire l’inventaire des espèces qui y poussent. Contrairement au gazon, très peu diversifié, les graminées (carex, fétuques, eragrostis, ray-grass…) n’y sont pas majoritaires et toujours accompagnées d’un cortège floristique pouvant dépasser 50 espèces différentes, et qui varie selon le type de sol, les régions, le climat. Elles signent l’identité du biotope. Ces espèces de fleurs, vivaces et bisannuelles, représentent la plus grande biodiversité possible, avec des essences résistantes, florifères, essentielles pour accueillir et fidéliser les insectes, la petite faune du jardin. Elles forment la base des multiples interactions positives entre le milieu et la vie dans la prairie.

L’intérêt des zones peu tondues

Contrairement aux pelouses tondues régulièrement à quelques centimètres de haut toute l’année, les prairies de type naturel montrent de nombreux atouts. Tout d’abord, une prairie naturelle ne s’arrose pas : économie d’eau et tranquillité d’esprit retrouvées. Dans cette zone laissée libre, apparaît une grande diversité végétale, selon le type de sol. On peut favoriser des espèces rares comme les orchidées en sol calcaire sec. Les tontes courtes entraînent la disparition des fleurs sauvages et, par conséquent, de la biodiversité qui en découle. C’est une perte de ressources pour de nombreux insectes pollinisateurs et auxiliaires. La prairie naturelle est un lieu de nidification et de nourriture pour les oiseaux ; des herbes de différentes hauteurs deviennent terrain de chasse et d’habitat pour de nombreux animaux. Elle joue aussi un grand rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique : grâce aux herbes hautes, elle ne chauffe pas, protège le sol des températures élevées – 15 à 25 °C de moins entre une herbe haute et une coupe rase –, stocke le carbone, garde une activité sous son couvert végétal, ombre les espèces qui y vivent des rayons directs du soleil. L’eau de pluie s’infiltre aussi mieux dans le sol tandis que les gazons tondus et piétinés exposent ce sol à la dégradation lors des étés caniculaires. En été, et à l’automne dans le cas des fauchages tardifs, les tiges des graminées captent l’humidité de l’air (brouillard, bruines) qui redescend sous forme de gouttelettes jusqu’au sol. Cette eau pénètre au niveau des racines et rafraîchit le sol, ce dont profitent les plantations alentour.

Au Blé en herbe, Maria Sperring fauche uniquement pour accéder facilement aux parties d’usage et trace des allées plus ou moins larges, réduites à un passe-pied dans le jardin nourricier. Ailleurs, elle laisse la part belle aux couvre-sol et plantes sauvages pour soutenir la biodiversité.

S. Lapouge |

Varier les hauteurs

Par définition, la gestion différenciée d’une prairie consiste à adapter la hauteur et la fréquence des coupes dans les différentes zones du jardin. Elle s’adapte à la taille du jardin et au mode de jardinage de chacun mais pas que… En effet, pour être réellement efficace, il faut varier les secteurs fauchés, les périodes de fauche et même renoncer à faucher certains secteurs jusqu’en fin d’hiver. Cet exercice de diversification des zones reste le plus sûr moyen de découvrir de très près son environnement. Conserver une prairie naturelle et la faucher en plusieurs étapes va bénéficier à de multiples acteurs des grands équilibres du jardin. Tous n’ont pas les mêmes besoins et ne vivent pas au même rythme. Des bandes ou des bordures non fauchées ou fauchées de manière alternée (un an sur deux) offrent aux insectes des zones de repli, des endroits pour passer l’hiver et la possibilité de recoloniser l’année suivante les surfaces coupées. En pratique, ceci signifie que, selon les années, nous ne faucherons pas les mêmes endroits de la même façon, en fonction de ce que nous cherchons à protéger ou à stimuler ; par exemple, on évitera de faucher à l’automne pour conserver les abris des coccinelles et autres auxiliaires… Les différents zonages de la permaculture donnent des premières pistes en indiquant des fauchages plus réguliers près des lieux de vie et peu fréquents dès qu’on s’en éloigne, jusqu’à retrouver la vie sauvage.

Le Jardin Plume fut un jardin pionnier, qui montra une autre gestion de l’herbe. Sous les pommiers, les eragrostis forment des nappes dorées tout l’été, un contraste élégant avec les allées tondues plus ras.

S. Lapouge |

Dans un petit jardin

On peut déjà pratiquer la gestion différenciée dans les petits jardins, dans un souci de stimuler la biodiversité. Dans ce cas, on va laisser évoluer la pelouse de base, qui se transforme de toute façon en “terre battue” sous les piétinements répétés et les jeux des enfants ; peu à peu, on peut constituer des “îlots” de plantes sauvages cernés d’allées tondues régulièrement. Les îlots, eux, sont coupés une fois par an, comme le faisait Sylvia Schmidt (créatrice du Biau Germe) ; dans son petit jardin, elle avait organisé un espace de 10 m2 dédié à la flore sauvage essentiellement locale, qu’elle coupait à la cisaille en toute fin d’été. Autre option, laisser quelques mètres carrés de végétation spontanée au pied des arbres et des arbustes, le long des haies, des clôtures, pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires et la vie de la petite faune. Si votre “pelouse” est déjà enherbée, laissez pousser ; s’il n’y a plus rien, semez à l’automne un mélange d’espèces sauvages pérennes (achillée, trèfle blanc, anthyllis, sainfoin, pâquerette, marguerite, centaurée, lotier, sauge…). Pour parfaire l’attrait de ces parties de jardinets, complétez la végétation par des perce-neige, crocus, tulipes botaniques, scilles et autres petits bulbes botaniques, plantés au cœur de ces îlots sauvages. Le fauchage de ces parties, en une seule fois, peut se faire à la cisaille mais aussi à la faucille ou à la faux. Évitez la débroussailleuse, toujours dangereuse pour la petite faune et risquant de blesser arbres et arbustes. Faucher tard en été ou en début d’automne permet à la végétation déjà mûre de se ressemer, de se décomposer au sol et aux bulbes de printemps de se développer librement en fin d’hiver.

Dans un plus grand jardin

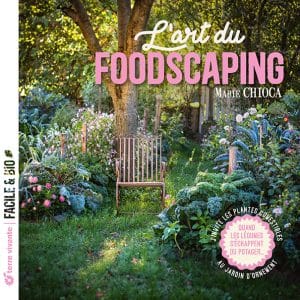

Que la prairie soit semée ou naturelle, le plus ludique dans la gestion différenciée reste la tonte des allées au printemps. Sur cette page végétale vierge, on se contente de tracer de petits sentiers, en préférant la tondeuse hélicoïdale (ou tondeuse à main) pour des coupes courtes, sur les lieux de passage “pieds au sec” ; utilisez la faux quand l’herbe atteint plus de 20-30 cm. L’intérêt de ne pas couper trop ras, c’est de laisser éclore les premières fleurs de printemps : pâquerettes, violettes, primevères, véroniques etc., qui nourrissent la sortie d’hibernation des insectes. Cette tonte régulière de sentiers marque visuellement les différents espaces et donne un aspect “bien entretenu”, esthétique, tout en maintenant des zones de plus en plus ébouriffées, qui deviennent au fil de la saison les véritables réservoirs de biodiversité végétale et animale. Le Jardin Plume, en Normandie, fut un pionnier avec ses carrés de prairie évoluant au fil des saisons. Les parties plus hautes fleurissent de mai à fin juillet, avant de se transformer en prairie sèche où dominent cardères et carottes sauvages. Le temps de la floraison restant le plus favorable aux abeilles, bourdons, papillons et autres pollinisateurs, la coutume veut que l’on fauche dès la fin de la floraison. Ce serait faire peu de cas de toutes les vies de la prairie. En effet, pour obtenir de nouveaux semis, il faut déjà attendre jusqu’au stade de la graine, qui sera dispersée ici et là ou picorée par les oiseaux. Faucher au cœur de l’été prive les chardonnerets, les mésanges et de nombreux passereaux de leurs graines préférées. De la même façon, où vivront sauterelles et criquets, où les épeires pourront-elles accrocher leurs toiles puis leur cocon si tout est rasé ? En poussant la réflexion plus loin, pourquoi ne pas différer le fauchage dans certaines parties, ou au contraire l’avancer, pour obtenir simultanément dans un même jardin des zones de différents intérêts floristiques ? Il n’existe pas une seule et unique date de fauche convenant à toutes les espèces végétales. En fauchant comme pour les foins, en juin, des espèces telles que trèfle, luzerne, bugrane, achillée, scabieuse, knautie, centaurée, sauge offriront une première floraison puis une seconde trois mois après. Si on ajoute la notion d’accueil de la faune, le projet se complexifie et demande un fauchage plus tardif, à l’automne ou en fin d’hiver. L’idéal serait d’établir une planification variable selon les zones et les années, en se basant sur l’observation de la vie du jardin.

On peut se servir de l’herbe fauchée pour pailler les jeunes fruitiers

S. Lapouge |

Oublier la tondeuse

Pour respecter la vie cachée dans l’herbe, l’instrument idéal reste la faux ; le travail assez lent permet aux insectes et aux animaux de s’échapper. Dans un grand jardin, remplacez la tondeuse-broyeuse par une faucheuse thermique ; elle est adaptée à l’herbe haute et épargne la petite faune. Commencez par dégager lentement le centre pour continuer par l’extérieur de la prairie. Ainsi, les insectes et les animaux pourront s’échapper sur les côtés. Dans le même esprit, essayez de laisser des zones non fauchées reliées entre elles, afin de maintenir des corridors écologiques. Ce peut être des zones d’achillée millefeuille, de sauge des prés, de luzerne pour obtenir des floraisons tardives. Une autre façon d’introduire de la biodiversité consiste par exemple à faire varier le fauchage d’une prairie sur trois ans, avec un an de fauche précoce et deux ans de fauche tardive. Lors de l’opération, il est important de travailler à l’ancienne, en faisant les foins et en laissant sécher au soleil la matière coupée, afin qu’elle finisse de mûrir. Ainsi, les graines restent sur la parcelle et la petite faune peut s’échapper et trouver d’autres habitats appropriés.

On peut aussi décider de ne pas faucher du tout… À long terme, la prairie accueille la strate des pionnières arbustives. Avant cela, pourquoi ne pas laisser certaines parties en libre évolution pendant deux ans, dans les zones inoccupées, les talus, les baissières. C’est l’occasion de faire de belles observations et de se replonger dans les Souvenirs entomologiques, afin de suivre les pas de Jean-Henri Fabre à l’Harmas, dans le Vaucluse, et de découvrir l’évolution des petites vies de notre prairie.

Brigitte Lapouge‑Déjean