En milieu urbain, installez de grandes jardinières pour que la terrasse s’habille peu à peu de compositions fleuries, et jouez sur la verticalité.

S. Lapouge |

Cet article est extrait du livre Le guide Terre vivante des aménagements au jardin de Terre vivante.

Difficulté technique : Difficile

Temps de réalisation : Plusieurs jours

Coût : Conséquent

Matériel

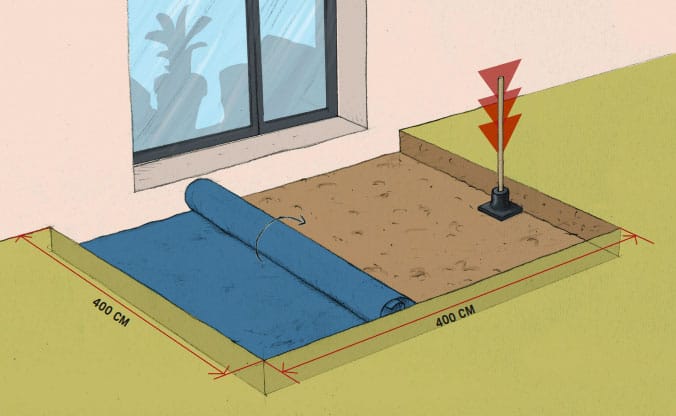

Pour une terrasse de 12 m² (3 m x 4 m) :

- Lames de terrasse

- 7 pannes de 4 m de longueur, et de 20 x 8 cm

- 22 lambourdes de 1,50 m OU 11 lambourdes de 3 m, en sapin Douglas (6 × 8 cm), brutes de sciage ou rabotées

- 12 m² de feutre géotextile

- Agrafes métalliques

- Béton, parpaings ou pavés (pour réaliser 21 plots)

Outillage

Chaux, pelle, pioche, dame, niveau, râteau, règle, cordeau, crayon, cales de 5 ou 6 mm, scie circulaire, visseuse, foret, vis de 120 mm, tronçonneuse, agrafeuse, cutter ou gros ciseaux, quelques petites cales de bois (5-6 mm d’épaisseur).

Les terrasses se composent de lames de bois posées sur une structure de soutien – des lambourdes fixées sur des pannes – qui les isole de l’humidité du sol et leur donne une assise bien équilibrée. Vous avez le choix entre des lames rainurées ou des lames lisses. Plus courantes, les lames rainurées sont généralement conseillées pour réduire les risques de glissade – ce qui peut s’avérer inopérant à l’usage, car diverses matières organiques vont vite s’incruster dans les stries et provoquer un développement d’algues glissantes. Les lames lisses mettent davantage les bois en valeur et se nettoient facilement. Si vous n’en trouvez pas, sachez qu’il est possible d’acheter des lames rainurées puis de les poser à l’envers.

À vous de jouer !

Le choix du bois

Pour ne pas succomber à l’appel des bois exotiques – dont le bilan écologique est très mauvais –, il faut s’éloigner de la grande distribution et chercher de plus petits fournisseurs, des entreprises qui connaissent bien les caractéristiques des bois de pays. Souvent moins chers que les exotiques haut de gamme, ils n’ont rien à leur envier si le séchage s’est fait dans de bonnes conditions et s’ils sont posés correctement. À l’achat, les lames doivent présenter moins de 20 % d’humidité. Vérifiez bien qu’elles sont fermement sanglées et qu’elles ne sont pas vrillées. Après l’achat, stockez-les à plat, sans défaire les liens, en les isolant du sol et de l’humidité.

Ces bois locaux durs garantissent une gestion écologique de la forêt et la longévité de votre réalisation.

Pour les lames :

- Le douglas : classe III. Peut rester naturel quand il n’est pas en contact avec le sol.

- Le mélèze : classe III, naturel. Très jolie patine avec le temps.

- L’acacia : quasiment classe IV, naturel. Très solide. Souvent fourni en lames courtes (2 m).

- Le pin sylvestre rouge autoclavé aux sels de bore : classe III. Un bon bois à petit prix.

- Le châtaignier : classe III naturel. Solide, mais il faut trouver un bois convenablement stocké au moins 1 an, pour qu’il ait eu le temps de dégorger son tanin, qui tache.

Pour les lambourdes :

- Privilégiez douglas et mélèze.

Conseil

Nous déconseillons les bois rétifiés, trop fragiles en terrasse et dont les lames trop sèches fendent et cassent lors de la pose. Ils seront utiles pour d’autres usages comme le bardage.

Préparez le support

1. Tracez l’emplacement de la terrasse au cordeau et marquez ses limites à la chaux. Décaissez sur la profondeur nécessaire, qui dépend de l’effet désiré au final : la terrasse peut être au niveau du jardin ou légèrement surélevée. Pour une terrasse de même niveau que le jardin, piochez et pelletez afin d’enlever 20 cm de terre. Nivelez ensuite au râteau et compactez à la dame de fonte afin de bien stabiliser le fond. Posez un feutre géotextile pour éviter la remontée de mauvaises herbes. Calez-le à l’aide d’agrafes métalliques pour les bâches de paillage.

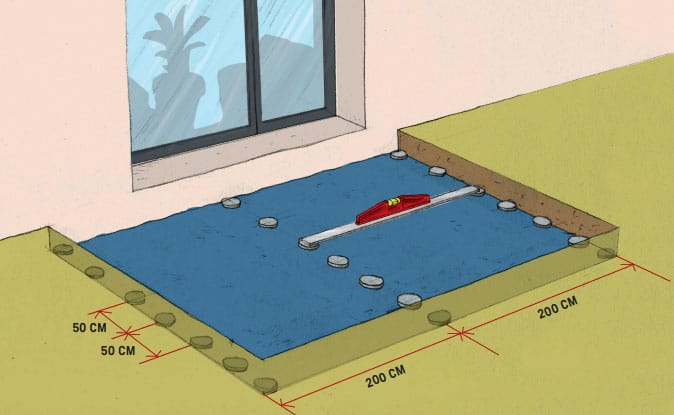

2. Installez les supports pour les pannes : des plots de béton coulés sur place, des parpaings ou des pavés. Ils seront espacés de 50 cm dans un sens (espacement des pannes) et, pour cette terrasse qui fait 4 m, ils seront espacés de 2 m dans l’autre sens (donc 3 supports sur la longueur). Dans tous les cas, vérifiez au niveau qu’ils sont bien à la même hauteur. Ce stade-là est très important : il faut vraiment que les plots soient au même niveau.

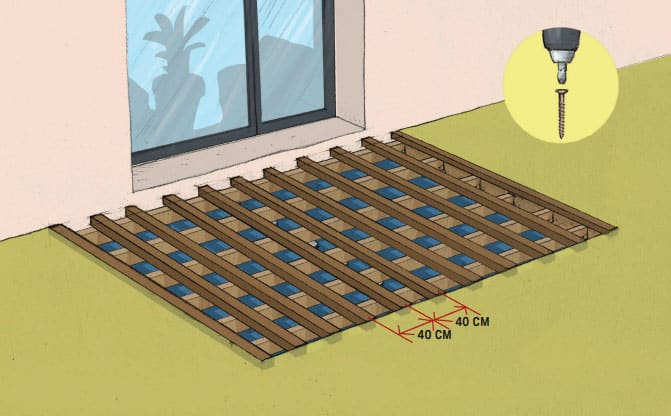

3. Posez les pannes sur leur support.

4. Reliez-les en posant des lambourdes aux deux extrémités. Puis, posez les lambourdes intermédiaires en les espaçant régulièrement (entraxe de 40 cm).

Posez les lames

5. Commencez la fixation de chaque lame, en les positionnant perpendiculairement sur les lambourdes. Veillez à les juxtaposer parfaitement, en recoupant les lames à la scie circulaire pour ajuster leur longueur si nécessaire.

6. Pensez à laisser un espace de 5 à 6 mm entre les lames pour laisser passer l’air, s’écouler l’eau de pluie, mais aussi parce que le bois joue et travaille. Pour obtenir des espacements identiques, utilisez de petites cales de bois.

7. Avant le vissage, percez un avant-trou à l’aide d’un foret plus petit pour éviter de casser le bout des vis sur les bois durs. Les vis sont posées à 2 cm des bords, 2 vis à chaque croisement de lambourde. Enfoncez-les à fond ! On marche souvent pieds nus sur une terrasse de bois, or une vis qui accroche, c’est très douloureux. Sachez qu’il est également possible de faire une pose clouée.

Entretien

Le bois prendra une jolie teinte grisée en se patinant, mais en période humide, attention aux glissades ! Pour ne pas déraper sur votre terrasse en bois, l’essentiel est de vous assurer de son entretien régulier. Comme pour une terrasse en pierre, vous devrez la nettoyer à l’aide d’eau savonneuse et d’un balai-brosse ou bien d’un nettoyeur à haute pression, tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas dégrader les lames. Maintenez une pression modérée et gardez une certaine distance avec les lames. Une fois débarrassées des différentes couches de saleté, vous retrouverez des lames impeccables et plus sûres.

Astuce

La terre du décaissement de la terrasse peut être mise de côté et servir à remplir bacs et jardinières.

Barrière en châtaignier peint et terrasse en douglas brut pour un mariage harmonieux.

S. Lapouge |

Fleurissez votre terrasse

Une fois votre terrasse finie, il est temps d’y installer potées fleuries ou bacs d’arbustes.

Pour que les plantes vivent au mieux dans ces conditions de culture hors-sol, il est bon de garder une base de terre végétale pour remplir les pots. Pour un mélange polyvalent, comptez un tiers de terre, un tiers de terreau de rempotage, un tiers de compost mélangé à un peu de sable de rivière ou de billes d’argile afin de faciliter le drainage.

Posez un drain de petits cailloux au fond du pot, puis un carré de feutre, et enfin le mélange.

Quelques suggestions pour démarrer :

- Arbustes : abelia, Choisya, laurier-tin, coronille, Pittosporum tenuifolium, bambou (Fargesia), chalef (Elaeagnus), véronique arbustive (Hebe), Olearia, romarin, rosier « Mutabilis », grenadier, jasmin d’hiver (Jasminum nudiflorum), millepertuis arbustif (Hypericum), ciste…

- Vivaces : armoise (Artemisia), agapanthe, aster (Aster amellus), épilobe canna, érigéron (Erigeron karvinskianus), gaura, miscanthus, pennisetum, géraniums vivaces, nepeta, origan, sarriette…

- Annuelles de saison : Anthémis, ipomée à feuillage, marguerite du Cap, sanvitelia, géraniums, verveine… Elles sont à dénicher auprès d’horticulteurs-producteurs sur les marchés et les fêtes des plantes.

- Bulbes et tubercules : Crocus, muscaris, narcisse, tulipe, dahlia, bégonia… Ils se succèdent tout au long de l’année.

- En cas de situation extrême

Si vous êtes situé dans des régions au climat plus frais ou au contraire très sec, d’autres choix s’imposent. Quelques propositions :- Au nord : bugle (Ajuga), ancolie, Bergenia, astrance, campanules, hosta, lierre, heuchère, épimède (Epimedium), pervenche à petites feuilles, géraniums vivaces, violettes…

- Au sud : Convolvulus cneorum, lavandes, santoline, gaura, œillets (Dianthus), sédums Helichrysum, sauges, germandrée (Teucrium), stipa, sarriette…

Faire une composition

Les compositions vraiment intéressantes sont celles qui durent et où les végétaux ne sont pas traités comme des éléments de décor. Pour obtenir un résultat agréable, il faut penser d’abord aux feuillages, avant même les floraisons. Ils assureront la permanence et les liaisons en toutes saisons. Crayonnez un petit plan en comptant un tiers de persistants (arbustes, graminées et vivaces), un tiers de caducs et un tiers de plantes annuelles, bisannuelles et de petits bulbes. N’oubliez pas l’importance des parfums et des jolies silhouettes. Pour varier facilement les effets, vous pouvez planter les annuelles en petites potées et en changer la disposition selon l’envie du jour !

Entretien

Surveillez l’état sanitaire des plantes et n’hésitez pas à tailler feuilles et branches sèches. Soyez attentif à l’arrosage. Grattez la surface en fin d’hiver et apportez du lombricompost. Paillez.

Brigitte Lapouge-Déjean